【释疑解惑】聊一聊沙漠这个话题

《力学园地》编辑部:

虽然还在冬天,但是春季总会来临。初春时间又可能遭遇沙尘暴天气了。能给我们讲讲和沙尘暴相关的一些知识吗?谢谢。

几名高中学生

2024.12.25

聊一聊沙漠这个话题

萤火 怡心

沙漠,主要是指地面完全被沙所覆盖、植物非常稀少、雨水异常稀少、空气十分干燥的荒芜地区。当前,全球沙漠面积已占陆地总面积的20%,而且还有43%的土地正面临着荒漠化的威胁。沙漠地域大多是沙滩或沙丘,沙下岩石也时有出现。在这片看似单调的环境中,沙丘以其多变的形态和独特的“表情”成为了沙漠中最具吸引力的景观之一。

图1 广袤无垠的沙丘地貌(图片来源:网络)

一、沙漠中的沙丘有几种“表情”?

沙丘在世界各地都可以找到,它们的形状和大小各不相同,但共同点是都呈现出波浪状。那么,沙丘究竟是怎么形成的?为什么它们都呈现出波浪状?沙漠中的沙丘又有几种“表情”呢?

1.沙丘是怎么形成的呢?

沙漠是风成地貌,或者说,沙丘的形成主要依赖于风的作用,当然这是一个漫长而复杂的过程。具体而言,当风力吹拂过沙地时,沙粒会随风移动,形成不同高度和形状的沙丘。沙丘的形成过程主要包括以下几个步骤:(1)沙源的积累。沙丘的形成首先需要有足够的沙源,这些沙源通常来自于岩石的风化、河流的冲刷以及海浪的侵蚀等自然过程。(2)风力的搬运。沙粒在风力的作用下,会沿着风向滚动、跳跃或滑动。(3)沙粒的堆积。当风力减弱或者遇到障碍物时,沙粒会逐渐沉积下来,形成沙丘。因此,沙丘的大小和形状取决于风力的强度、沙源的数量以及地形等因素。

图2 风力是塑造沙丘的主要力量(图片来源:网络)

2.沙丘为什么都会呈现出波浪形呢?

沙丘的波浪形态是风力作用下沙粒运动的结果。这个过程可以用几个简单步骤来描述:(1)风将地面上的砂粒吹到空中,使它们在空中运动。当风力减弱时,这些沙粒逐渐落回地面,形成初步的斜坡。随着时间的推移,积聚的沙粒使得斜坡逐渐变得陡峭。(2)当斜坡角度超过沙粒的最大稳定角度时,沙丘会发生崩塌,形成一个凹陷的区域,也就是我们所说的波谷。(3)风继续吹动,将沙粒从波谷的一侧迁移到另一侧,逐渐形成新的斜坡。这个斜坡会逐渐变得陡峭,直到再次达到沙粒的最大稳定角度,然后发生崩塌,形成新的波谷。

上述这个循环不断重复,导致沙丘的表面逐渐形成波浪状的特征。当然,沙丘的波浪形态是与沙粒的大小和风力的强度有关的:细小的沙粒更容易被风吹动,形成平滑的波浪表面;而较大的沙粒则可能形成更加粗糙和不规则的波浪形态。此外,风力的强度也会影响波浪的大小和间距,强风可以形成高大的沙丘和宽阔的波浪,而弱风则可能导致沙丘较低且波浪间距较小。

3.沙漠中的沙丘有几种“表情”?

沙漠中的沙丘有着丰富多样的“表情”,它们的形状和大小各异,反映了沙漠环境的复杂性和风力作用的多样性。以下是几种典型的沙丘“表情”:(1)新月形沙丘。这是最常见的沙丘类型,呈现出新月形的形态,两端尖而中间宽。新月形沙丘通常在风向单一且稳定的地区形成,沙丘的两个尖角指向风向的相反方向。(2)格状沙丘。两个垂直的风,如同来回织布的经纬梭子,给沙漠打上规整的格子,沙地仿佛变身为一块块巧克力,这便是格状沙丘。格状沙丘在腾格里沙漠东南部甚为常见。(3)羽毛状沙丘。羽毛状沙丘的命名是由于,在沙丘的中间有一道凸出的沙垄,很像羽轴;与这道沙垄垂直、分布于两侧的小沙丘,则是那毛茸茸的羽毛了。在我国,只有库姆塔格沙漠存在“羽毛状沙丘”。 (4)星状沙丘(金字塔沙丘)。星状沙丘呈现出放射状的形态,中心有一个高点,从中心向四周发散出多个沙臂。这种沙丘通常在多风向交汇的地区形成。图3示出了这四种沙丘的形貌。

图3 沙丘种类:(a)新月形沙丘;(b)格状沙丘;(c)羽毛状沙丘;(d)星状沙丘

(图片来源:网络)

沙丘的这些“表情”不仅为沙漠增添了无限的生机与活力,也为我们提供了研究沙漠环境和风力作用的重要线索。通过对沙丘的研究,我们可以更好地理解沙漠的形成、演变以及与人类活动的相互作用,为沙漠地区的可持续发展提供科学依据。

二、沙尘暴是怎么回事?

春天,万物复苏的季节,但也是沙尘暴频繁发生的时候。沙尘暴来临时,天空灰蒙蒙一片,空气中弥漫着尘土的气息,人们戏称“吃土”。那么,你是否想过沙尘暴是如何形成的呢?为何我们造了那么多防护林,沙尘暴仍旧肆虐?沙尘暴又有什么样的利与弊呢?

1.沙尘暴是如何形成的?

沙尘暴是沙尘天气的一种极端形式,它的形成需要三个必要条件:沙尘源(物质条件)、不稳定的大气层结(环境条件)和强风(动力条件)。首先,我们应当知道,沙尘源是形成沙尘暴的物质基础。影响我国沙尘天气的沙源,来自我国和周边国家地区的大片沙漠。例如,我国境内的塔克拉玛干沙漠、巴丹吉林沙漠等一众沙漠,蒙古的戈壁沙漠以及中亚的大片荒原。这些庞大的荒漠区有大量干燥沙尘,只待后续的动力条件满足,便可以扶摇直上。其次,读者可能要问:什么是大气层结呢?其实它就是大气的温度和湿度等物理量在垂直方向上的分布情况,这些要素共同决定了大气垂直稳定状态。如果高层空气密度大而低层空气密度小的话,大气层结就非常不稳定。这种不稳定的大气层结往往会在北半球的春季时分形成,因为沙源地降水量普遍较少、植被覆盖度很低,导致土质条件疏松、土壤比热容比较小。这样当地面回暖时,地表温度上升很快,造成底层空气密度下降,于是在垂直方向上形成不稳定大气层结,并容易引起上下对流,沙尘自然也就从地表被抬升到空中。最后,要告诉大家的是。强风是沙尘能够在大气中长距离输送的动力保证,这里所说的“强风”一般是指6级以上的持续大风。因为风是大气在水平方向上的运动,可以挟卷着沙尘向前不断推移。

图4 强沙尘暴来袭(图片来源:网络)

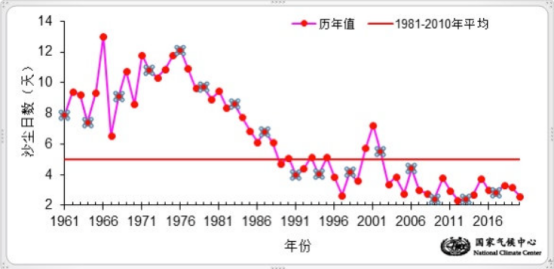

图5 1961年以来全国沙尘天数的变化图(图片来源:网络)

2.造了那么多防护林,为什么还有沙尘?

每次沙尘暴来袭时,都有人会问“咱不是有‘三北’防护林吗?咋还有沙尘暴呢?”那么多树,真的是白种了吗?图5的数据告诉我们,通过我国几十年来在植被建设上的不懈努力,沙尘天气的发生率明显下降了。

为何种植树木可以治理沙尘呢?首先,植被可以固定当地沙尘源,保护地表的沙、土不被风吹走,这样沙尘暴就没有了物质基础。在改善当地生态环境上,防护林建设是一个长期而缓慢的过程。因为植被根系有固沙、蓄水功能,可以降低地表沙尘裸露面积,并可以抑制起沙条件,从而减小局地的扬沙。其次,植被增加了地表的粗糙度,可以在一定程度上阻滞沙尘的传播。当然,相对于大气层结而言,植被的高度太小了,它对与整个风场的改变毕竟有限。所以强沙尘暴一旦形成,就难以消除了。虽然,防护林会在近地面区域有一定削弱作用,但在整个沙尘暴面前显得杯水车薪。在强烈的沙尘天气过程中,大量的沙得以被不稳定层结和上升运动抬升,厚度往往可以达到2000米以上。这个时候十几米高的防护林只能对贴近地面的部分沙尘起到削弱沉降作用,但更高的地方的确是鞭长莫及。

3.沙尘暴只有不利人类的害处吗?

长期以来人们更加关注沙尘暴、沙尘气溶胶等沙尘过程给人类的生活和财产的危害性。即它们的负面环境效应。然而,从大陆或全球尺度上看,沙尘过程则在全球的气候和生态中扮演着重要的角色。这里先来说明一下什么是“沙尘气溶胶”?沙尘气溶胶是大气气溶胶的重要组成部分,它是形成“阳伞效应”、“冰核效应”和“铁肥料效应”必不可少的元素。那么,问题又来了:什么是“大气气溶胶”呢?大气气溶胶(也称大气颗粒物)指的是悬浮在大气中的液态或固态粒子。

接下来的问题则是:沙尘气溶胶三大效应的内涵是什么?首先,“阳伞效应”是指沙尘像一把阳伞阻挡太阳辐射进入地球表面;其次,“冰核效应”是指沙尘粒子可以作为云凝结核,影响云的形成、辐射特性和降水。最后,“铁肥料效应”最受科学家的关注,因为在海洋中增加铁可使浮游生物增加,并消耗大量的二氧化碳,宠儿使大气中的二氧化碳浓度降低,进而降低全球的温度,而铁则来源于大陆的沙尘。例如,来自我国西北的沙尘,可能约有一半最后被输送到中国海区以及遥远的北太平洋,并能够引起某些海区初级生产力的大幅度上升。图6显示了2020年6月撒哈拉强沙尘暴漂泊过大半个大西洋,在巴哈马附近与积雨云相遇的情景。

图6 撒哈拉强沙尘暴在巴哈马附近与积雨云的相遇(图片来源:网络)

此外,和前面所说的“冰核效应”相关,沙尘还具有“中和酸雨效应”,具体而言,沙尘作为我国西北地区的重要生物地球化学循环物质,它所携带的碳酸盐和自由可溶盐可以与大气中工业排放的大量酸性离子发生中和,从而减少酸沉降。由于它对于我国环境改善有所影响,这里也单独提出来说一下。

总之,沙尘暴作为一种自然现象,其形成与地球的气候系统密切相关。虽然我们可以通过植树造林等措施在一定程度上减轻沙尘暴的危害程度,但要完全消除它,还需要更深入的科学研究和更广泛的国际合作。同时,我们也应该认识到沙尘暴的双面性,合理评估其对环境和人类活动的影响。

三、如何降服“沙魔”实现荒漠化治理?

1. 荒漠化严重威胁环境生态安全和社会可持续发展

荒漠化是由于干旱少雨、植被破坏、过度放牧、大风吹蚀、流水侵蚀、土壤盐渍化等因素造成的大片土壤生产力下降或丧失的现象。这里有的是自然现象,也有的是人为造成的(即非自然现象)。从 1995 年起,联合国把每年的 6 月 17 日定为“世界防治荒漠化与干旱日”,旨在提高人们对防治荒漠化的重视程度,唤起人们防治荒漠化的责任心和紧迫感。

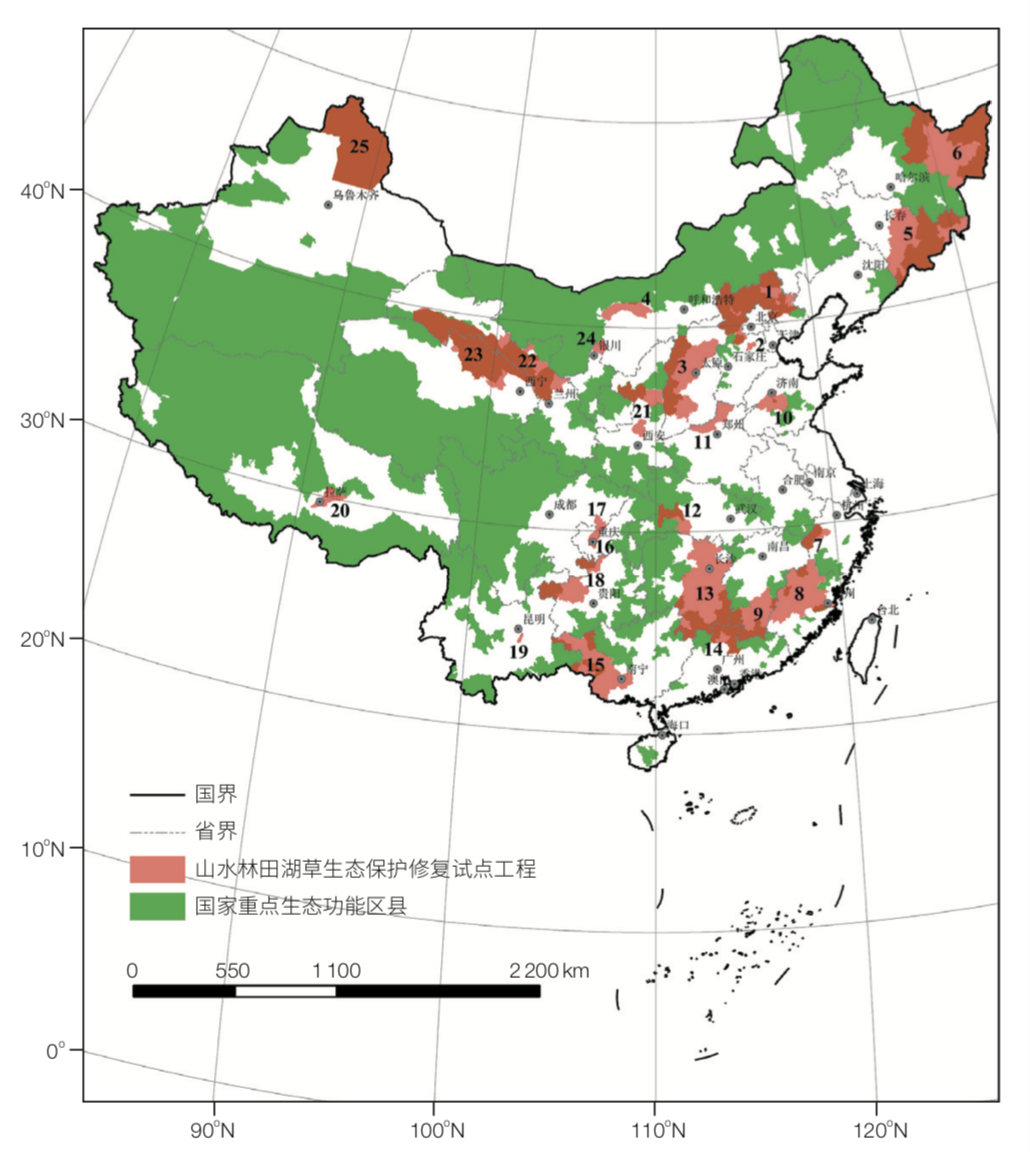

中国是世界上荒漠化最严重的国家之一,特别是在我国的西北地区,荒漠化一直是困扰当地居民和农业生产的一大问题。荒漠化在我国最主要的表现形式之一是土地沙化。因而,防沙治沙、国土绿化是遏制我国北方土地退化的重大举措,是我国应对荒漠化的国家行动。新中国的治沙是与共和国建设基本同步的,通过沙源治理、天然林保护、退耕还林还草等一系列生态修复工程来进行绿地恢复,近年来我国土地净恢复面积一直位列世界第一,对全球土地退化零增长作出了重要贡献。

图7 中国25个山水林田湖草生态保护修复试点工程布局与国家重点生态功能区县示意图

(图片来源:网络)

2.中国人发明的一种治沙方法

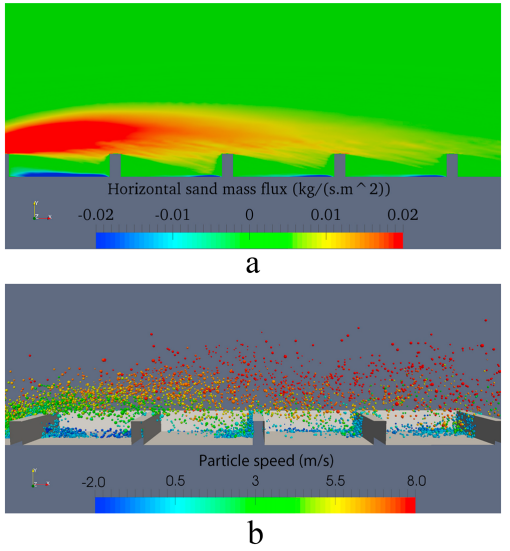

在中国,有一种广泛采用的治沙方法叫做“草方格”,这是既经济又有效的降服“沙魔”方式。其实,草方格就是一类“沙障”,它利用麦草、稻草等做成屏障,铺设在沙丘表面,以此来减缓沙表风速、阻止流沙就地迁移和堆积。具体的制作程序极为简单:将麦草或其他植物死亡后留下的秸秆插入沙地,一点点铺成1米*1米的网格状(参见图8)。这样的“草方格”对风沙流具有非常好的防阻作用,并且风化后还能作为有机肥料。图9展示了草方格阻止风沙移动的机理,这是科研人员在计算机上完成的数值模拟研究的结果。不难理解,麦草的存在增加了地表粗糙度,改变了其上方的风速轮廓线,从而增加了风阻、降低了风力作用的有效性。当然,除了计算分析,科研人员还开展各种实验研究,包括现场试验和室内模拟试验,图10就是建在力学研究所的环境风洞,它可以进行风沙流场的模拟。

图8 人们在荒漠土地上制作草方格(图片来源:网络)

图9 草方格阻沙机理的数值模拟:(a)水平方向上的沙通量;(b)沙粒分布状态

(图片来源:参考文献[1])

图10 力学研究所环境风洞(图片来源:作者自摄)

总之,草方格作为一种简单而有效的治沙方法,在我国的沙漠化治理中发挥了重要作用。它不仅能够固沙防风,还能够促进植被恢复和生态环境的改善。目前,我们还实现了机械化,成功研制了多功能立体固沙车(参见图11),每天可铺设草方格约50亩,大幅节省了人力投入、减少了人工成本、提高了铺设效率。当然,这里介绍的草方格只是众多治沙方法中的一种,针对不同的荒漠化问题,我们需要综合考虑地理、气候、水资源等多种因素,采取最合适的治沙策略。通过科学的方法和持续的努力,我们完全有能力降伏“沙魔”,保护我们共同的家园。

图11 多功能立体固沙车(图片来源:参考文献[2])

沙漠,这个地球上最为神秘而又壮观的自然景观之一,总是以其独特的魅力吸引着世界各地的探险者和自然爱好者,同时也是科学工作者关注的领域之一。在近代在力学中,环境力学的热点之一便是有下垫面的风沙流动。通过相关研究,我们可以更好地理解沙漠的形成、演变以及与人类活动的相互作用,为沙漠地区的可持续发展提供科学依据。中国实现从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变,环境力学的研究起到了基础支撑作用。

参考文献

[1] Xu B , Zhang J , Huang K L Y .Characteristics of Turbulent Aeolian Sand Movement Over Straw Checkerboard Barriers and Formation Mechanisms of Their Internal Erosion Form[J].Journal of geophysical research, 2018, 123(13):6907-6919.

[2]孔德荣、孙步功、张克平等,我国草方格沙障铺设机械研发现状与展望[J].林业机械与木工设备,2022,50(11):24-30.

附件下载: