【释疑解惑】翼装飞行的前世今生

《力学园地》编辑部:

我们从媒体上得知,中国运动员张树鹏在2024年6月13日从海拔13118米的平流层跳下,创造了翼装飞行的世界纪录。能给我们更细致地介绍一下翼装飞行吗?

一群大学生

2024.7.15

翼装飞行的前世今生

萤火 怡心

说起“翼装飞行”,相信很多人并不陌生。它甚至出现在一些电影中,例如:电影《红海行动》中,蛟龙突击队的队员就是运用这种方式突入战场的;电影《变形金刚》中,也有特种兵实施翼装飞行的桥段。翼装飞行作为世界极限运动之最,越来越受到极限运动爱好者的追捧。那么,你是否好奇过这项运动是如何改变飞行方向的呢?对于翼装飞行的前世今生你又了解多少?

图1 电影《红海行动》中的翼装飞行桥段(图片来源:网络)

什么是翼装飞行?

翼装飞行是指飞行者穿着一种特制的飞行服(即翼装),用身体进行无动力空中飞行的运动。当然,严格地说,这是“无动力翼装飞行”。近年来还发展了“有动力翼装飞行”,它是在翼装上加了动力(通常称为“动力翼”),通过能源动力来辅助飞行。不过,在本文中,我们说道翼装飞行,就只是指“无动力翼装飞行”,它是从跳伞运动中衍生出来的。特别是,2003年后,越来越多的定点跳伞运动员尝试将翼装飞行与定点跳伞项目结合,玩出了“低空翼装跳伞”这个新花样:先拉开“飞翼”进行滑翔,降落到一定高度后再打开降落伞着陆。至此,翼装飞行的发展基本成熟。

因此,翼装飞行与跳伞有着千丝万缕的联系,不仅落地的时候一样要开伞,就连分类时的标准——起跳基点(即起跳的地方),也和跳伞运动是类似的。根据起跳基点的不同,翼装飞行可以分为“高空翼装飞行”和“低空翼装飞行”两种。其中,高空翼装飞行一般指从空中飞机上进行的翼装飞行跳伞,起跳及降落方式与高空跳伞基本相同,飞行者不仅要身穿翼装,同时需背负高空跳伞装备。相对于高空翼装飞行而言,低空翼装飞行的起跳是一种从固定对象上进行的,固定对象可以是建筑物、电视塔、烟囱、桥梁、电力塔、悬崖、缆车、水坝或其他任何足够高的物体。所以低空翼装飞行的起跳点更为多种多样。但是二者在装备和原理上也有不同之处:跳伞运动员主要靠操纵降落伞来改变运动的方向和速度,而翼装飞行员则是运用肢体动作来掌控滑翔方向的。

图2 从悬崖起跳的低空翼装飞行(图片来源:网络)

翼装飞行服的发展演化

如今被公认的、有文字记录可考查的翼装飞行鼻祖,是法国巴黎裁缝师Franz Reichelt。1912年2月4日,他穿上自制的一套斗篷状的降落装备,从埃菲尔铁塔一跃而下,不幸头部击中地面,当场毙命,“飞行”时间仅短短2秒。如果说人类首次在这种自体“无动力飞行”上的尝试,带着几分癫狂和异想的话,那么,后来者在装备和飞行试验上的开拓尝试,则体现出非凡的智慧与勇气。图4则给出一个飞翔中的飞天鼠照片。不难看出,裁缝师Franz Reichelt设计的翼装飞行服外形和它十分的相似,所以翼装飞行也被戏称为“飞鼠装滑翔运动”。在没有外界控制的条件下,个体效仿他人的行为举止而引起的与之相类似的行为活动,在心理学上被称为“模仿”,其目的是使自己的行为与模仿对象的相同或者相似。一般而言,简单的模仿是一种本能的倾向,儿童最初的知识经验往往是从模仿中获得的,但是复杂的模仿包括对模仿对象的感知和理解,与思维过程相联系。所以“模仿”是社会发展和和社会存在的一条法则,也是人类从事发明的一种思维方式。

图3 法国人Franz Reichelt的翼装飞行服(图片来源:网络)

图4 飞翔中的飞天鼠(图片来源:网络)

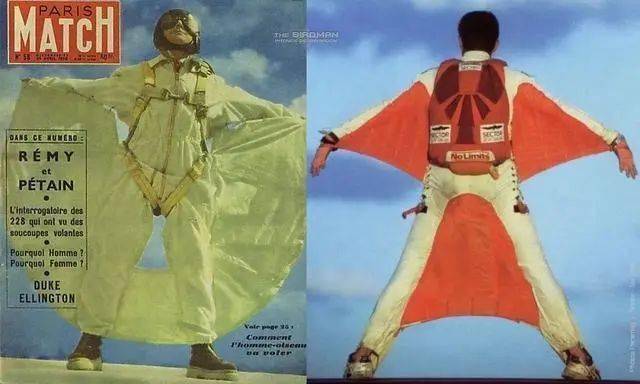

1930年,一名洛杉矶的19岁少年Rex Finney设计出第一套飞行服,才有了所谓的“翼装”。同样在30年代,美国密西根的跳伞运动员Clem Sohn成功地尝试了从10,000英尺高程开始并安全着陆的翼装飞行,因而被媒体称之为“鸟人”(参见图5)。到了1994年,另一位法国人Patrick de Gayardon完成了人类历史上第一次真正意义上的翼装飞行,他设计了经典的三翼飞行服(参见图6)。这里的“三翼”指翼装的双臂之间和腿部之间都采用翼面连接,此举也为现代翼装飞行奠定了基础。1999年8月,Sammy Popov和Chuck Raggs二人共同进行了翼装飞行,并在伊利诺伊州昆西举办的世界自由落体大会上展示了他们的设计,由此,翼装飞行开启了商业化时代。近年来,随着高技术的应用,翼装在提高飞行效率、保障飞行安全等方面取得了不少进展。例如,设置进气口(参见图7中红色圆圈示出的部位)使翼装能在飞行过程中充气膨胀。当飞行员伸展手臂时,这样的设计可以使双臂下方和两腿之间形成增压膜,从而产更大的升力,改善飞行性能。

图5 “鸟人”Clem Sohn的翼装飞行服(图片来源:网络)

图6 经典的三翼飞行服(图片来源:网络)

图7 典型可充气翼装(图片来源:网络)

翼装飞行的原理

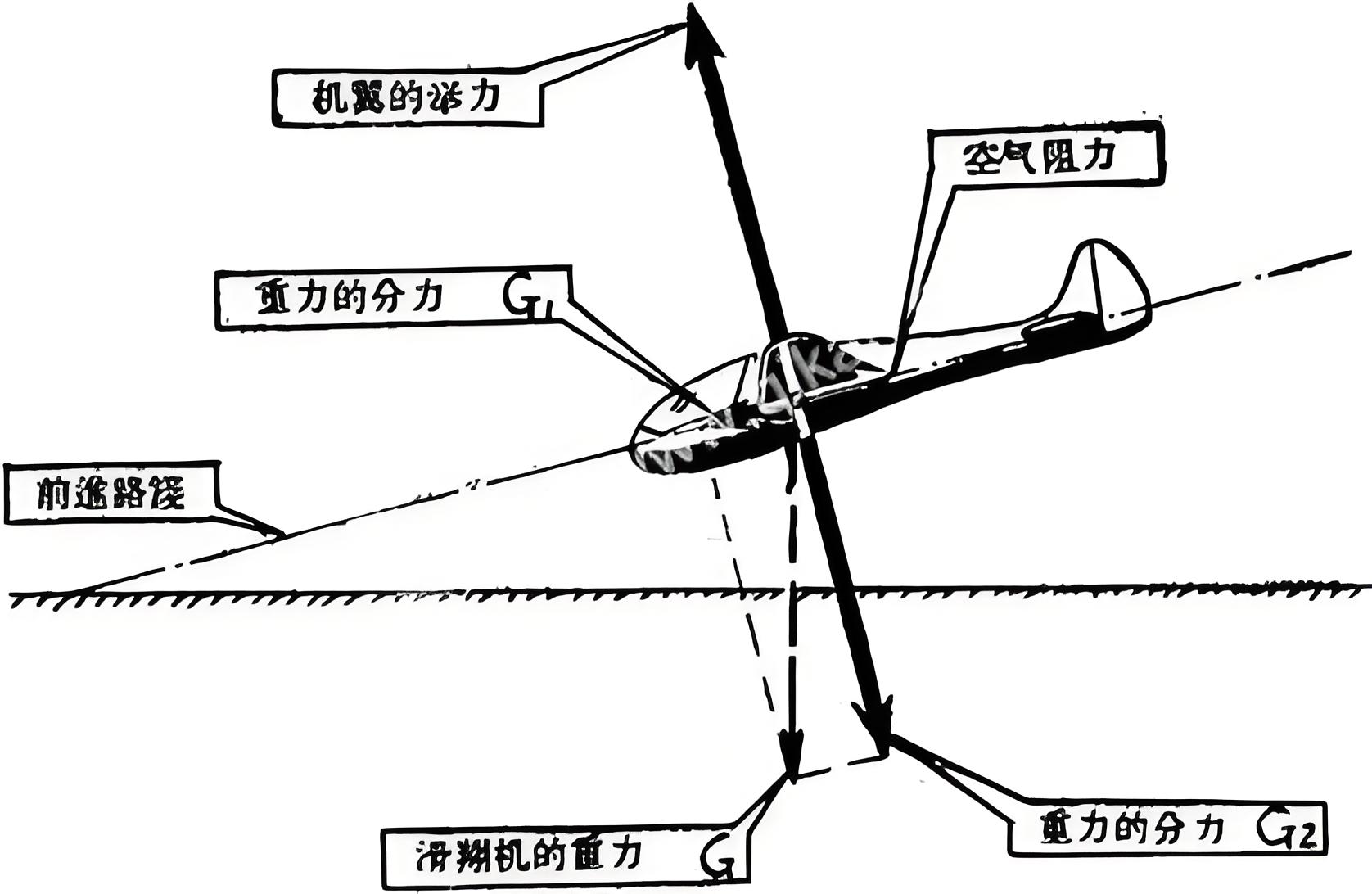

从本质上讲,翼装飞行的原理是滑翔,所以也被人们称之为“近距离天际滑翔运动”。我们知道,在航空飞行器中有一类称为滑翔机,它们大多没有动力装置,是一种重于空气的固定翼航空器。它们必须先利用某种方式来实现“起飞”,可以是飞机拖曳,也可以是绞盘车或汽车牵引,还可从高坡上滑下,然后在空中实行下滑式飞行。在无风情况下,滑翔机在下滑飞行中依靠自身重力的分量获得前进动力,这种以损失高度为代价的无动力下滑飞行称为“滑翔”。如果有上升气流,那么滑翔机可以像老鹰展翅那样平飞或升高,通常称为“翱翔”。所以,对于滑翔而言,首先要有一个初速度,才能依靠惯性前进一小段距离,因为没有动力推进很快就会坠落;其次要有一定的初始高程,才有条件依靠自身的重量持续向前方滑翔飞行。按照力学的术语,这就是把物体在高程上的势能转换为前进运动时的动能。在地球的重力场中,物体越高势能越大,随着高度的降低势能减小便转换为动能,这样无需外加动力,所以滑翔总是向下方滑行的。这里,人们有时会遇到一个专业术语“滑降比”(也有人称之为“滑翔比”),它指的是前进距离和下降距离的比值。一般而言,高性能滑翔机的滑降比为几十以上,但翼装飞行的滑降比约为3:1,即在每下降1米的同时前进3米。目前的滑降比记录已经达到为4.51:1,这个数字还在不断突破。

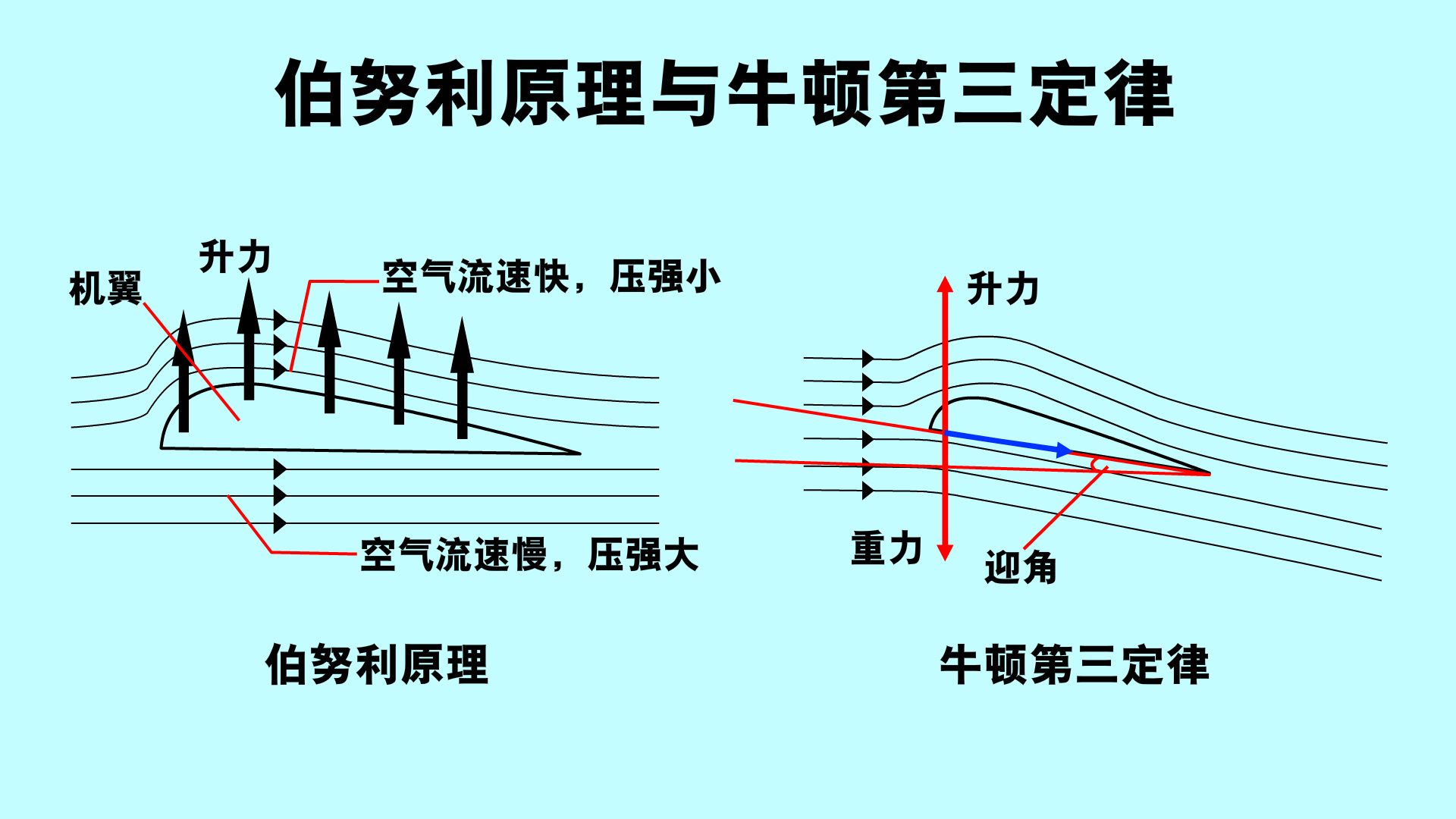

图8给出了滑翔飞行器的受力分析,包括重力、升力(工程界有时称为举力)和阻力。可以得知,滑翔前进的动力是来自滑翔机自身重力的分力,它能使滑翔机得以不断克服空气阻力而向前方运动。翼装飞行原理也是这样,同样是依靠下滑期间重力的分力前进的。此外,要维持翼装飞行员在空中长时间的停留,还需要有升力,这是依靠翼装所具有的升力面来实现的。翼装发展至今,无论在设计和制造上都有了很大的改进,但基本功能始终不变,那就是通过增加迎风面积来增加升力。具体来说,如图7所示,将翼装的两腋下和腿间等部分设计成像鸭蹼样相连的结构,其中还设置了相连的气室及进气口。这些气室由高密度尼龙材料缝制而成,在飞行期间由于相对运动的存在,空气会迅速流入这些进气口并将气室充气成型,这样两腋下和腿间的装束如板状机翼般撑开,可以提供稳定的升力,使飞行者在空中安全滑翔。这个升力的形成机理和一般的亚声速飞机机翼升力的形成机理完全类似(参见图9)。

图8 滑翔飞行器的受力分析(图片来源:网络)

图9 飞机机翼产生升力的原理图示(图片来源:网络)

图10-12以动图形式给出充气翼装飞行的实况,当我们看到翼装飞行员自由地飞越山川险峰、灵巧地穿过摩天大楼时,可以感受到他们在翼装飞行中的乐趣!那么,他们是如何实现飞行路线或方向的改变呢?由于有了升力面,翼装飞行员便可以通过调整身体姿态来控制飞行轨迹。说白了,就是靠各种动作来控制方向和速度。比如,略微倾斜一侧身体,可以实现转向;将两臂向内收,或增大身体反拱(跳伞中将此动作称为ARCH)的幅度,可以实现加速;略向上仰身,可以实现减速等。从力学的角度来说,这些不同的身体姿态改变了翼形,或者说,减小或增加了身体某侧的翼面迎风面积,从而改变身体不同部位所受到的升力,由此便可以实现对方向和速度的调整。当然,飞行者要安全落地才算是成功地完成翼装飞行。这样,除了翼装以外,飞行者还必须背负伞包,降落伞起到最后安全缓冲降落的作用。

图10 气室充气成型的翼装飞行实况(图片来源:网络)

图11 翼装飞行者从两栋紧挨着的摩天大楼中间穿过(图片来源:网络)

图12 翼装飞行者穿越狭窄峡谷壁缝间(图片来源:网络)

图13 张树鹏从平流层跳下(图片来源:网络)

了解完这些,你还会觉得翼装飞行就只是纵身一跃这么简单吗?一个高超的翼装飞行员不仅是只依赖于高档的翼装等飞行装备,还需要学习和具备足够的空气动力学知识,这样才能避免危险,才能像张树鹏那样完成挑战人类极限的壮举。

参考文献

[1] https://mp.weixin.qq.com/s/UdMxVsyR0Iuwuk2B6Y5cCg

[2] https://mp.weixin.qq.com/s/MtoNaUG2st26r8V16Eabpw

[3] https://mp.weixin.qq.com/s/wNXtG0jbWSQl6SKMCdfuZg

[4] https://mp.weixin.qq.com/s/rjeHd3e-cv_pg3wAAzbO2A

附件下载: