【前沿动态】燃烧迟滞——为你解读双模态超燃冲压发动机中的一个特殊现象

编者按:中国科学院力学研究所姚卫研究团队近期研究了双模态超燃冲压发动机中的一个特殊现象——燃烧迟滞,相关成果以“Combustion Hysteresis Phenomenon in a Dual-Mode Scramjet”为题发表于航空航天领域顶级期刊AIAA Journal。这项研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金和中国科学院战略性先导科技专项的支持。本刊特此发布论文第一作者博士研究生王宇等撰写的介绍此项成果的科普文章,以飨读者。

燃烧迟滞——为你解读双模态超燃冲压发动机中的一个特殊现象

王宇 姚卫

对飞行高度与速度的持续突破,是镌刻在人类基因中的永恒追求。高超声速推进技术是国家重点战略需求之一。作为高超声速飞行的首选动力装置[1],超燃冲压发动机吸引了世界各航天大国的关注。所谓的“超燃冲压发动机”是指燃料在超声速气流中进行燃烧的冲压发动机。近年来,国内外地面实验中发现双模态超燃冲压发动机中存在一种特殊的现象——燃烧迟滞。

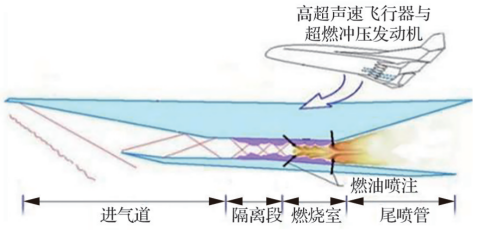

图1 不同飞行马赫数区间典型飞行器(图片来源:作者自制)

在讨论燃烧迟滞之前,首先我们需要了解几个概念:

1.超燃冲压发动机是怎样构成的?

如图2所示,超燃冲压发动机通常由进气道、隔离段、燃烧室和尾喷管四部分组成。各部分作用如下:

进气道:压缩来流空气,为下游燃烧室提供高温高压氧化剂;

隔离段:缓冲进气道与燃烧室之间的压力波动;

燃烧室:进行空气和燃料的掺混和燃烧,释放化学能并转换为气体的内能;

尾喷管:将高温高压气体的内能,通过膨胀转化为动能,产生净推力。

图2 超燃冲压发动机几何结构(图片来源:文献[2])

2.什么是双模态?

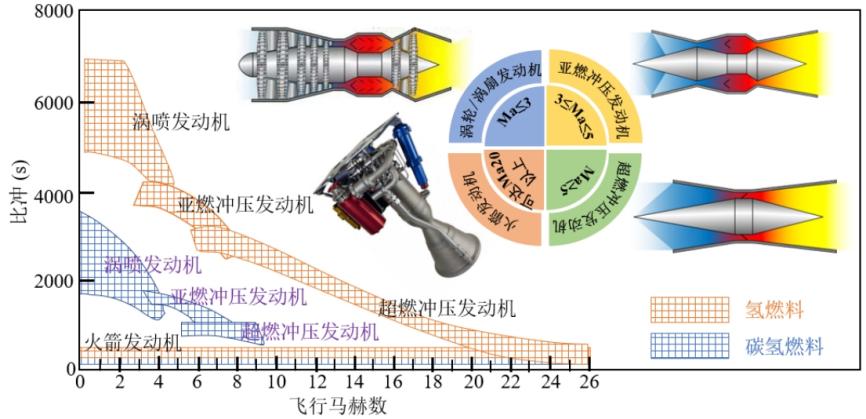

图3示出了不同推进系统在不同飞行马赫数区间内的性能,采用比冲作为比较的参数,这里“比冲”的定义是:单位时间内消耗单位推进剂所产生的推力。随着飞行马赫数的升高,流体可压缩性增强,继续采用涡轮增压会产生过高的总压损失,同时涡轮叶片的热防护以及结构强度问题突显。而冲压式发动机结构简单,在飞行马赫数大于3的情况下能够获得更高的推进效率。

当飞行马赫数3-5时,为了获得更高的燃烧效率和推力,通常使燃烧室空气入口气流降为亚声速,发动机在亚声速气流中组织燃烧,称为“亚燃模态”。而当飞行马赫数达到高超声速(Ma>5)时,如果依然将燃烧室入口马赫数降为亚声速,会造成很高的总压损失,难以获得正推力。所以此时发动机需要在超声速气流中组织燃烧,称为“超燃模态”。

目前高超声速飞行战略需求一般不是固定在某个特定的马赫数附近,而是在一个飞行历程中跨越相当大的马赫数范围。对于这种“宽速域”飞行,科学家提出了“双模态”概念。双模态超燃冲压发动机(Dual-Mode Scramjet,DMSJ)是一种只采用简单固定几何结构的冲压发动机,它通过燃烧模态转换,结合亚燃和超燃冲压发动机在各自运行区间的优势,来实现在宽速域范围内获得高推进效率。

图3 不同推进系统最佳运行飞行马赫数区间(图片来源:文献[3])

3.怎样实现模态转换?

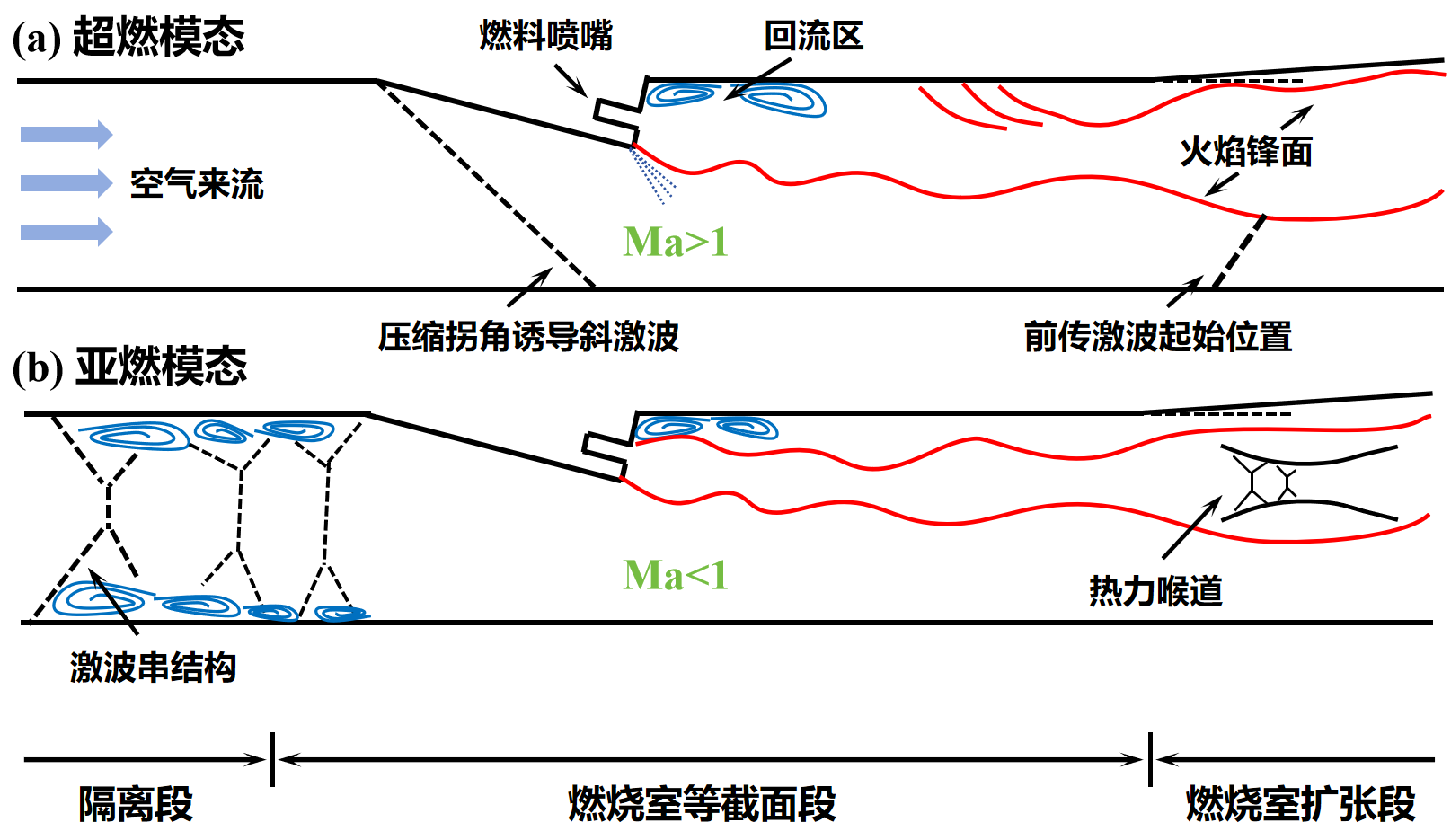

为了简明起见,这里只讨论空气来流条件固定不变情况下,通过增加或减少燃料流量来实现燃烧模态转换的情况(参见图4所示)。

初始时,发动机处于超燃模态(主流中Ma>1),燃烧释热会造成压力升高和马赫数降低,而截面积变大相反会造成压力降低和马赫数升高。因此,如图4(a)所示,在燃烧室扩张段中的特定位置,燃烧释热和截面积增加的共同作用下,主流中会存在一个压力的极大值点,这便是前传激波的起始位置。随着燃烧进行或者进一步增加燃料流量,燃烧释热进一步增强,该位置处的压力进一步升高,最终形成激波并向上游传播。激波前传至隔离段中产生激波串结构,而燃烧室内马赫数降为亚声速,如图(b)所示。这样,运行模态便实现了从超燃模态向亚燃模态的转变。在亚燃模态下,由于主流中Ma<1,释热会使气流从亚声速加速到声速,因此在燃烧室的等截面段中,释热主导气流从亚声速加速到声速;而在下游扩张段中,截面积扩张主导会使亚声速气流减速,超声速气流加速。在某个特定位置处释热减弱加上截面积增大的双重因素会导致气流从声速进一步加速到超声速。可见,亚燃模态下通过这样的释热改变的物理过程,形成一种“热力喉道”,代替了通常亚燃冲压发动机中几何存在的喉道,使亚声速气流加速到超声速,从而获得正推力。

图4 模态转换过程中流场重要结构的演化示意图(图片来源:作者自制)

4.什么是燃烧迟滞?

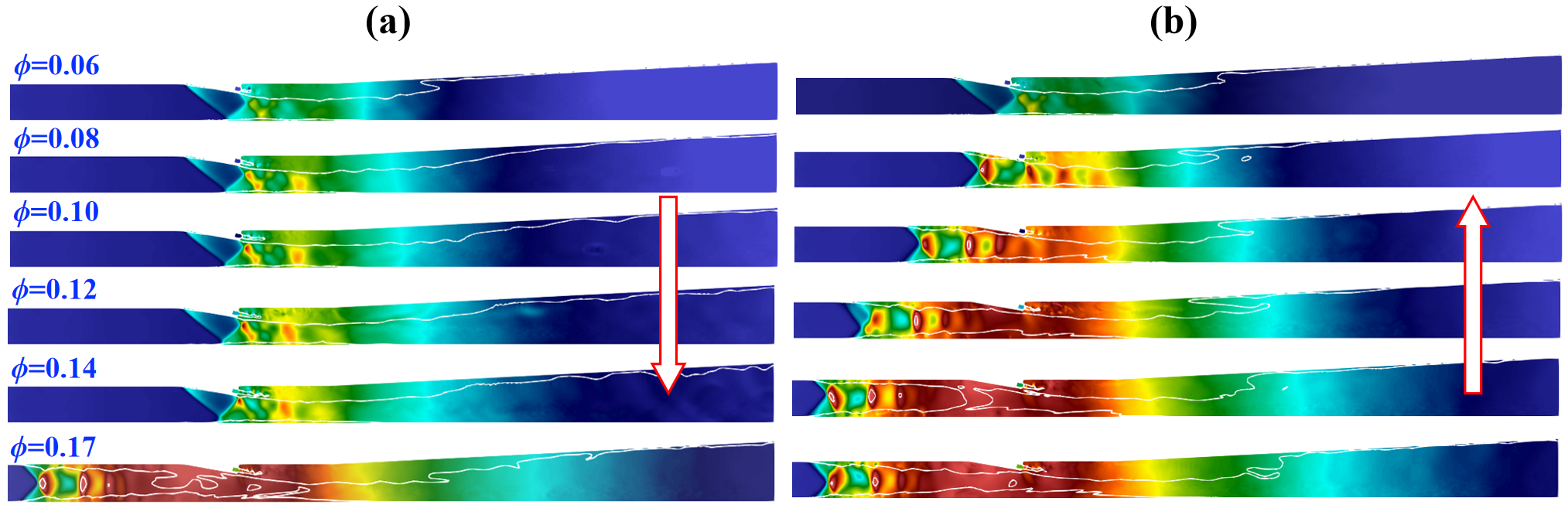

一般而言,迟滞(hysteresis)表现为状态变量对历史路径的依赖性,即系统的当前状态不仅取决于当前输入,还受此前输入历史的影响。而燃烧迟滞现象指的是:对于相同的当量比(完全燃烧理论所需要的空气量与实际供给的空气量之比,ϕ),在不同的历史变化路径中,流场产生了非唯一的燃烧解。例如,如图5所示,右侧当量比从0.14减小到0.12时,流场无法恢复到左侧当量比增加路径中0.12时所对应的状态。换言之,我们希望在高超声速区间(飞行马赫数大于5)范围内,发动机处于超燃模态,这样能够获得更高推进效率。但是迟滞会滞后亚燃向超燃转换的临界区间,同时相同的流量参数发动机会产生不同的性能表现,这在工程上是不可接受的,给发动机的主动控制带来巨大困难。

图5 不同路径发动机对称截面瞬时压力云图对比(a)当量比增加路径的结果;(b)当量比减小路径的结果(白线为声速线)(图片来源:作者自制)

这样,摆在科学家面前的任务就是要描述这个现象,并探讨它是怎样发生的又是怎样演化的?目前关于迟滞效应的研究大多是实验现象的观察。通过数值计算手段准确复现燃烧迟滞并揭示其机理,是超声速湍流燃烧研究的挑战性难题之一。这是因为燃烧迟滞现象涉及很多的物理因素而且彼此耦合。另一个原因就是燃烧迟滞现象是一个长特征时间尺度的动态演化过程,对计算资源的需求极大。近年来,我们课题组提出了以动态分区火焰面模型(DZFM)为核心的“六位一体”超声速燃烧模拟计算体系,在高保真的同时实现了计算效率的量级式提升(相比目前常用的FLUENT软件提升了60倍)。仅以网格来说,基于传统方法的超声速燃烧工程模拟一般是百万级网格,而动态分区火焰面模型可以在不显著增加计算资源的前提下实现亿级网格的超声速燃烧的精细模拟。动态分区概念的提出,有效降低了实际工程中复杂流动模拟等高解析度计算方法的应用门槛,因而为数值复现燃烧迟滞现象进而揭示其内在机理奠定了方法基础。

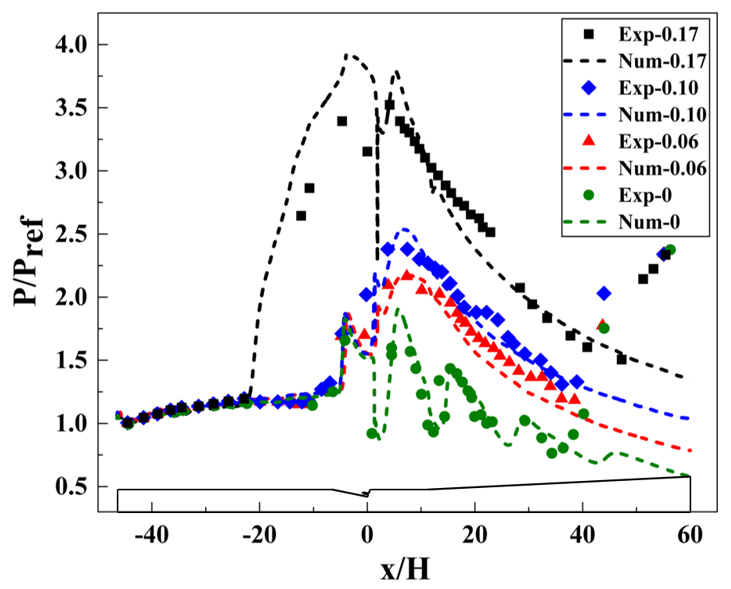

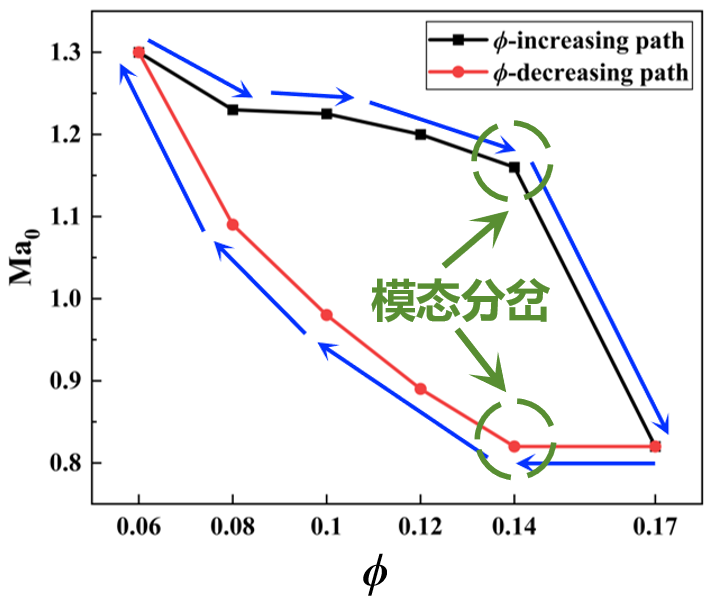

我们研究团队给出了一种典型发动机构型的计算结果,如图6所示,它准确复现了发动机两种运行模态——亚燃模态(当量比0.17)和超燃模态(当量比0.06,0.10),壁面压力曲线与实验数据相符很好,而且捕捉到了该构型在地面实验中观测到的燃烧迟滞现象。在图7中,从不同路径下流场最小流向截面马赫数Ma0可以推测发动机的运行模态。先看增加路径(increasingpath),当量比从0.06逐步增加到0.14时,Ma0始终大于1,保持超燃模态;而增加到0.17时,Ma0小于1,从超燃模态转换为亚燃模态。再看减少路径(decreasingpath),当量比从0.17逐步减小到0.10时,Ma0<1,保持亚燃模态;而减小到0.08时,Ma0>1,恢复到超燃模态。此外,当量比为0.06时,两条路径马赫数相同,说明此时迟滞结束,马赫数迟滞环封闭。可见,迟滞效应不仅使燃烧产生了多解,甚至造成了发动机在相同当量比下,产生了不同运行模态。

图6 壁面压力计算与实验数据对比(图片来源:文献[4])

图7 马赫数迟滞环(图片来源:文献[4])

那么,大家可能要问:为什么会产生燃烧迟滞?我们做如下的解读:

1.在不同路径下,燃烧效率的变化有不同的趋势

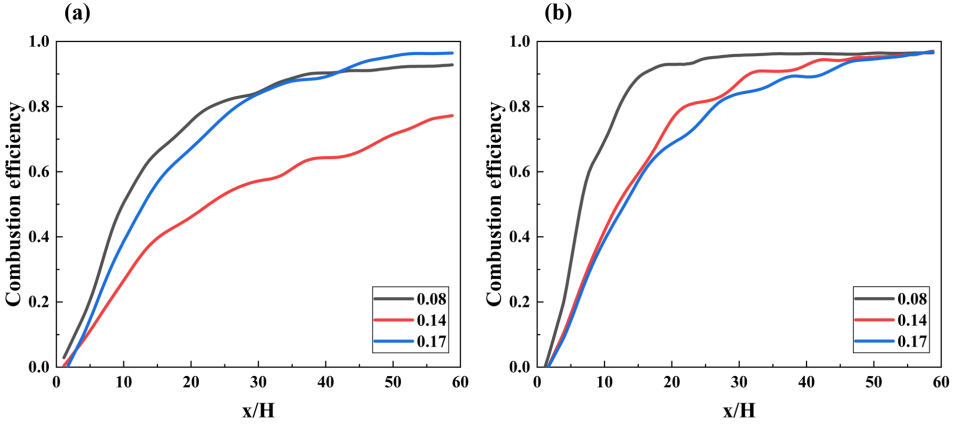

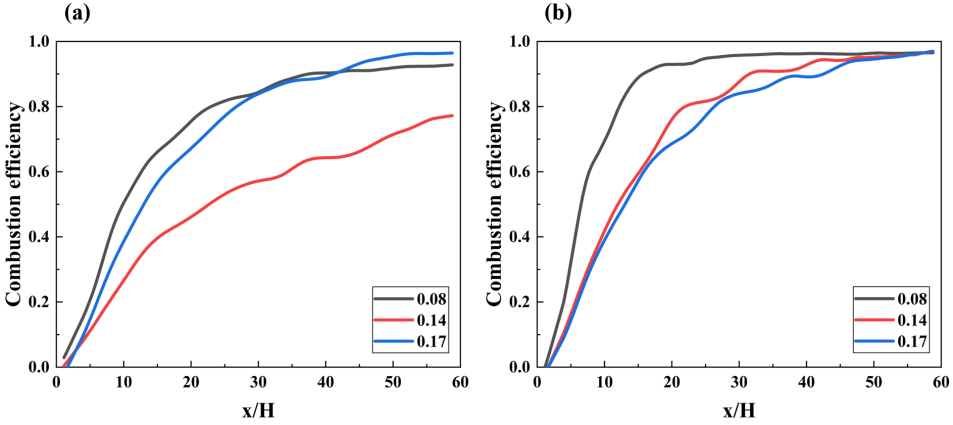

超燃模态下,气体在发动机中驻留时间极短(毫秒量级),因此燃料很难完全反应。如图8(a)所示,计算结果表明,在增加路径中,当量比从0.08增加到0.14时,运行模态保持在超燃模态。此过程,虽然燃烧释热有所增加,但是整体燃烧效率却大幅降低,这说明燃料并没有得到充分利用;也就是说,如果提供更良好的燃烧环境,燃烧效率能够被提升。当量比从0.14增加到0.17时,燃烧模态转为亚燃模态,燃烧效率反向突增。这是因为,亚燃模态下燃烧室内马赫数小于1,气体驻留时间更长,更利于燃料的混合和反应。再看减少路径(当量比从0.17减少到0.08),如图8(b)所示,此时燃烧效率缓慢单调上升。可见,亚燃模态提供了更优秀的燃烧环境,相同当量比减少路径的燃烧效率和释热均高于增加路径。换言之,路径是影响燃烧过程的一个因素,所以路径不同燃烧解也不同。

图8 当量比(a)增加路径沿程燃烧效率;(b)减少路径沿程燃烧效率(图片来源:文献[4])

2. 超燃冲压发动机的特殊流场结构

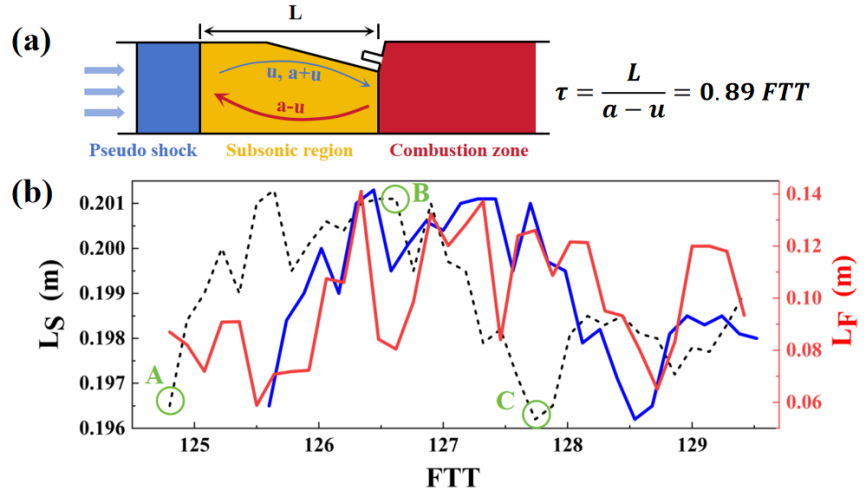

我们在研究中,发现了如下的规律:(1)无反应流动中不存在大尺度的迟滞现象;(2)如果保持在超燃模态下,改变当量比变化路径并不会产生燃烧迟滞现象;(3)只有在亚燃模态向超燃模态转换过程中才存在燃烧迟滞现象。这是由于超燃冲压发动机的特殊流场结构所致。图9(a)展示了亚燃模态下典型的流场结构分区——上游激波串结构(Pseudo shock)和下游燃烧区域(Combustionzone),它们之间的扰动是通过中间的亚声速区域(Subsonicregion)传播的。这种反馈回路由上行波a-u主导,根据其特征长度L,可以估算出当量比0.12时燃烧区扰动前传的特征时间尺度τ。这里的FTT为流通时间,其定义为发动机长度除以入口来流速度。在当量比减少路径中,在燃烧场达到准稳态前,燃烧区释热减少、压力降低,隔离段中激波串结构后移。此时,射流穿透深度由于环境压强降低而增大,穿透深度增加促进混合效率提升,进而又提高燃烧效率、增加释热。接着,释热增加,背压升高,激波串前传,穿透深度又会降低。可见,在亚燃模态下,由于上游激波和下游燃烧之间的这种物理竞争机制,燃烧场呈现小幅度的准周期性演化。这种竞争机制使得激波串结构能够维持在隔离段中,而不会退回到增加路径中所处状态,从而产生了迟滞效应。我们对此做了研究,计算结果如图9(b)所示,黑色虚线和红色实线分别是激波串位置LS(首道激波与发动机入口距离)和射流穿透深度LF在五个流通时间中的变化曲线。将黑色虚线延迟特征时间τ后得到蓝线,蓝线与红线的同相位的变化规律印证了这种物理竞争机制。

图 9(a)亚燃模态反馈回路和响应时间;(b)激波位置(蓝线)和燃料射流穿透深度(红线)同相位变化曲线(图片来源:文献[4])

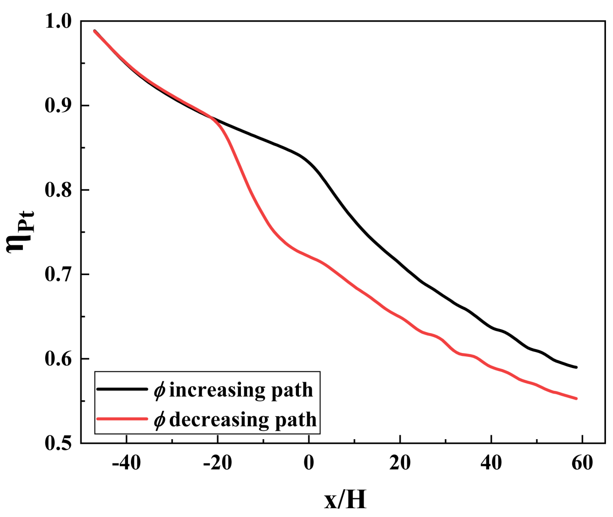

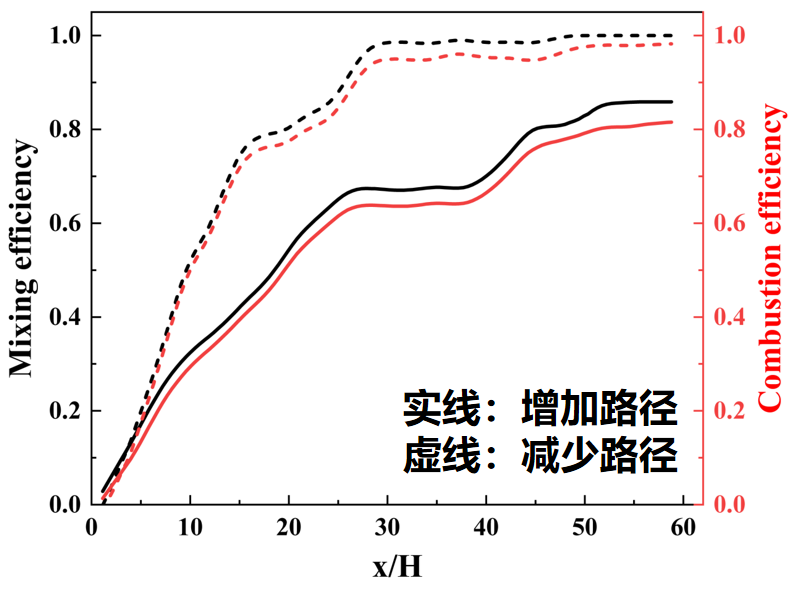

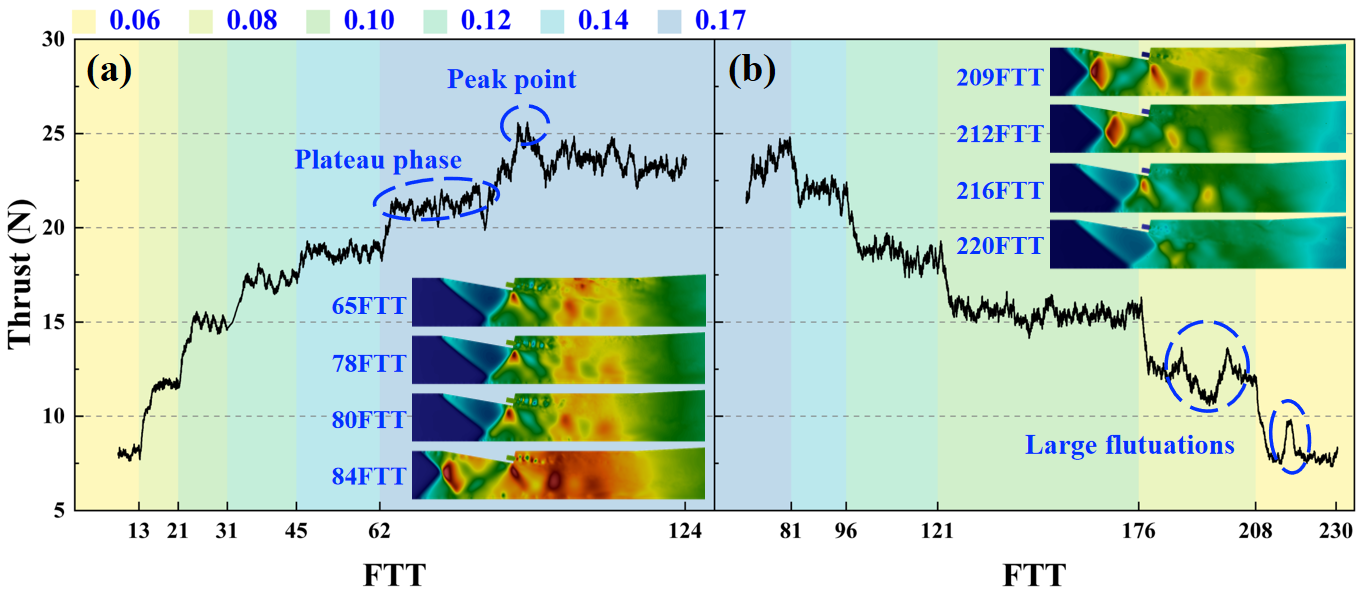

工程中人们关心迟滞效应对于发动机整体性能的影响。如图10所示,迟滞产生了更大的总压损失,这是由于减少路径中,激波位置更加靠前,激波强度更高的缘故。而图11则表明迟滞造成了更高的掺混效率(Mixing efficiency)和燃烧效率(Combustion efficiency),这是因为减少路径亚燃模态提供了更好的燃烧环境,如前文所述。发动机的推力性能一般是总压损失和燃烧效率共同作用的结果。如图12所示,例如当量比为0.12时,增加路径的平均推力为17.0N,减少路径更高为18.5N。可见,在迟滞效应过程中,虽然产生了更高的总压损失,但燃烧效率的提升主导了发动机推力性能的提升。需要说明的是,因为我们侧重于迟滞产生原因解释,采用固定的空气来流条件(飞行马赫数5),如前文所述,在飞行马赫数3<Ma<5范围内,使发动机处于亚燃模态能够获得更高的推力。而相同当量比,迟滞使得发动机能够处于亚燃模态,因此相应的产生了更高推力。但问题是,如果考虑实际飞行情况,亚燃向超燃模态的转换发生于飞行器加速阶段(超声速向高超声速),迟滞可能造成当飞行马赫数大于5时无法及时转变为超燃模态而仍处于亚燃模态,此时发动机是否还能够获得更高推进效率,有待进一步验证。

图10 不同路径中当量比ϕ=0.12时总压恢复系数(图片来源:文献[4])

图11当量比ϕ=0.12时不同路径中掺混效率(黑色)和燃烧效率(红色)

(图片来源:文献[4])

图12当量比ϕ增加和减少路径中,推力变化曲线(图片来源:文献[4])

综上所述,这项研究针对燃烧迟滞的数值复现、迟滞主控物理机制的分析和迟滞对于发动机性能的影响等方面内容开展了完整深入的工作。然而目前,在变空气来流马赫数条件下研究燃烧迟滞,相关实验和数值的报导尚不多见。此外,燃烧迟滞效应的多路径依赖性问题也亟需进一步验证。所以,科学探索是没有止境的。

参考文献

[1]URZAY, J. Supersonic Combustion in Air-Breathing Propulsion Systems for Hypersonic Flight. Annu. Rev. Fluid Mech. 50 (2018) 593-627.

[2]刘小勇,王明福,刘建文,任鑫,张轩.超燃冲压发动机研究回顾与展望.航空学报,2024,45(5):218-244.

[3]SAM, L., IDITHSAJ, P. T., NAIR, P. P., SURYAN, A. & NARAYANAN, V.Prospects for scramjet engines in reusable launch applications: A review. Int. J. Hydrogen Energy 48 (2023) 36094-36111.

[4]Wang, Y., Yao, W., Zhang, Z., & Liu J. Combustion Hysteresis Phenomenon in a Dual-Mode Scramjet. AIAA J. (Articles in Advance)

附件下载: