力学所在高速钝体边界层的非模态感受性研究中取得突破

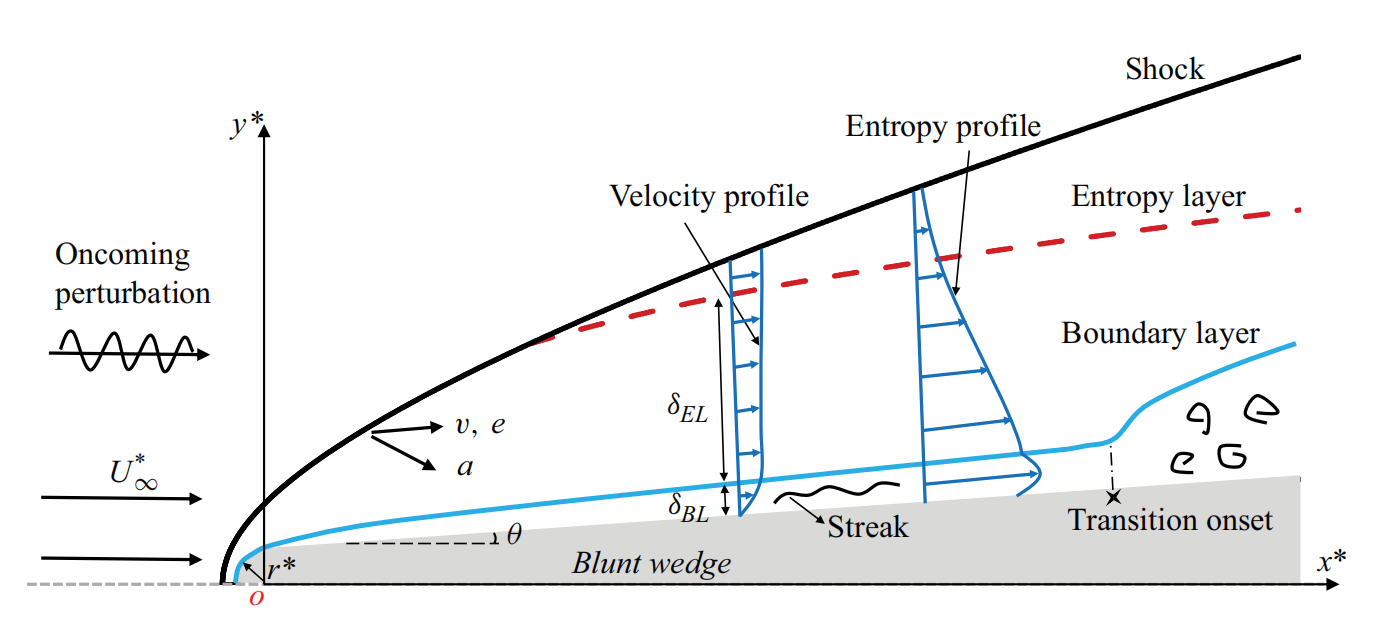

高速边界层转捩往往使飞行器表面的摩擦阻力和热流突增数倍,因此准确预测转捩的位置对于评估飞行器的气动性能至关重要。为降低高超飞行器头部所承受的高热流,常采用钝化前缘设计,这会引发脱体弓形激波和熵层的出现,从而显著抑制边界层中的模态失稳机制及其主导的自然转捩过程,使得非模态扰动主导的旁路(bypass)转捩过程成为触发湍流的主导机制。因而,有效刻画高超边界层中非模态扰动被来流扰动激发的感受性过程尤为关键。近日,天津大学和力学所的研究团队合作,在高超声速钝体边界层的非模态感受性机理及预测方法方面取得突破。该工作以“Excitation of non-modal perturbations in hypersonic boundary layers by free stream forcing: shock-fitting harmonic linearised Navier–Stokes approach”为题,发表在Journal of Fluid Mechanics杂志上。

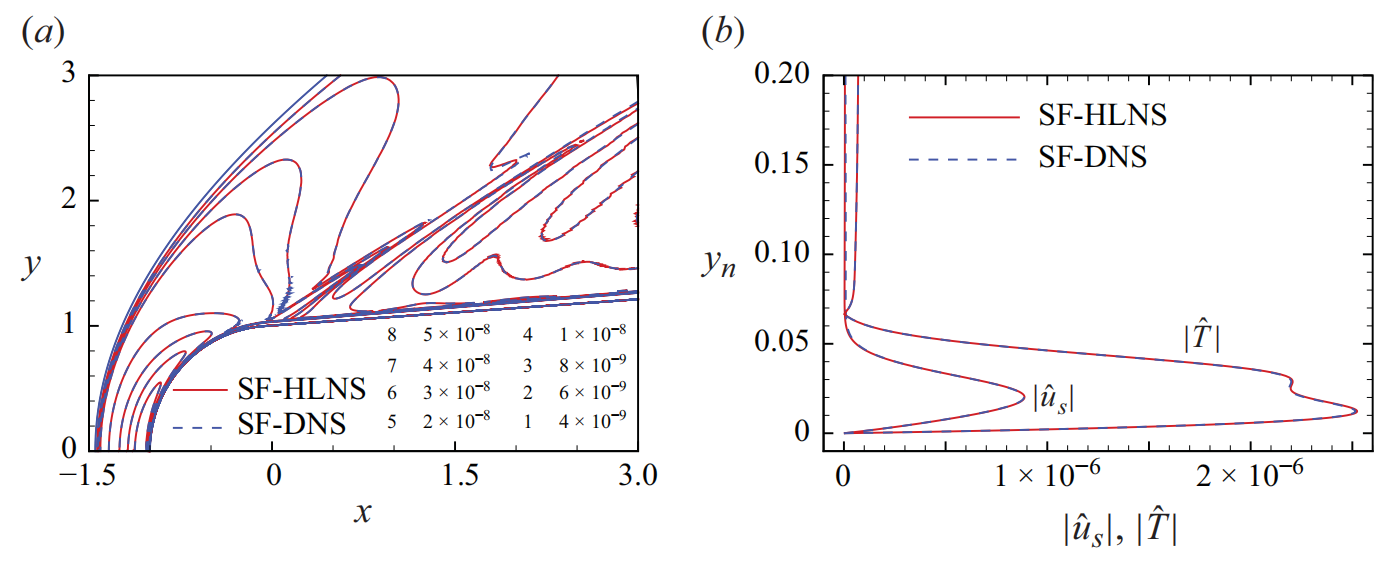

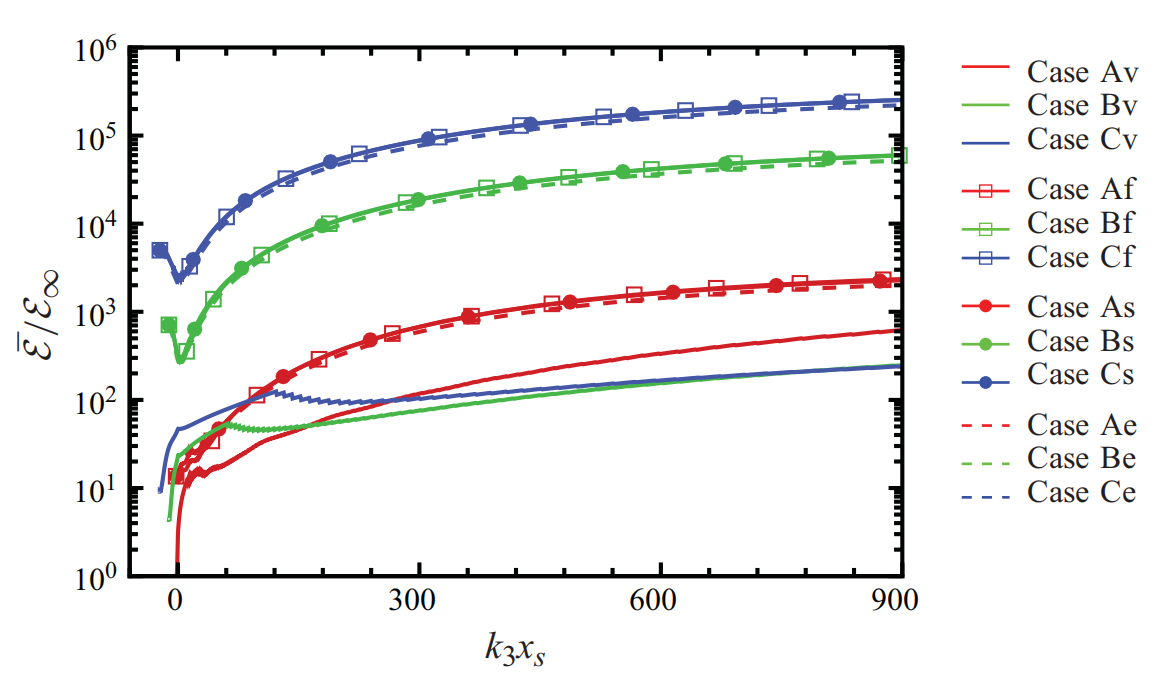

针对现有理论方法无法刻画来流扰动与弓形激波及熵层的相互作用、而直接数值模拟(DNS)方法计算代价高昂的挑战,本研究发展了原创性的激波装配型调和线性化Navier-Stokes方程(SF-HLNS)方法。该方法能够准确、高效地计算高超声速钝体边界层对自由来流扰动的感受性过程,其计算精度与激波装配DNS方法一致,而计算效率比DNS方法提升3至4个量级。采用SF-HLNS方法,系统地研究了各种来流扰动在不同频率、波数等参数下对不同钝度模型的感受性规律。研究表明,声波和涡波的感受性效率随着钝度的增加而增强,这为揭示大钝度实验中观测到的转捩反转现象的机理提供了理论依据。此外,该研究还评估了传统的最优增长理论(OGT)在描述非模态扰动演化中的可信度。尽管OGT能够预测下游区域的条带演化规律,但对条带形成过程及能量放大率的预测是不可信的。

论文首次系统地获得了高速钝体边界层三维条带对自由流扰动的感受性规律,也展现出新发展的SF-HLNS方法在高速钝体边界层转捩研究中的潜力。研究成果为高速飞行器的旁路转捩预测提供了重要理论和方法基础,有助于飞行器的精准气动预测。

本研究由天津大学赵磊副教授为第一作者,力学所董明研究员为通讯作者。研究工作获得国家自然科学基金(12372222, 92371104、U20B2003, 12002235, 12588201)、中国科学院先导B专项(XDB0620102)和中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划(YSBR-087)的联合支持。

文章链接:https://doi.org/10.1017/jfm.2025.10231

图1 物理模型示意图,来流中的扰动分别为涡波(v)、熵波(e)和声波(a)

图2 SF-HLNS和DNS结果的对比验证: (a) 流向速度脉动的等值线图 ;(b) 下游扰动速度和温度的法向剖面

图3 不同工况归一化扰动能量的流向演化对比,包括不同钝度和不同来流扰动类型

附件下载: