北京落塔成功完成我国低温流体短时微重力实验

近日,力学所微重力重点实验室北京落塔成功完成了国内首次低温流体短时微重力实验,这也是国际上首次以液氧为工质的地基短时微重力落塔实验。

航天器发射的绿色化及高比冲需求,使得低温推进剂日益受到重视。其中,液氧作为氧化剂,其在不同重力环境的行为对航天推进技术发展具有至关重要的影响,显著影响着航天器发动机燃料供给系统的稳定性。液氧处于-183℃极低温区,展现出诸多特殊性质,包括表面张力、黏度、汽化潜热等物理性质与常温流体截然不同。而液氧的强氧化能力进一步使得对其在微重力条件下流动与传热特性研究面临严峻的技术挑战。

力学所赵建福研究团队和上海交通大学制冷与低温工程研究所吴静怡、杨光团队联合,历时1年多的技术攻坚,先后解决了低温可视化、实验参数精确控制、实验安全性保障等技术难题。完成了模拟贮箱落塔实验装置研制、实验流程设计和地面测试验证等,最终成功实现了对部分充液的模拟贮箱内液氧-氧蒸气两相系统在微/变重力环境下气液界面演化行为、相变传热及贮箱内温度和压力的动态变化过程的实验研究。

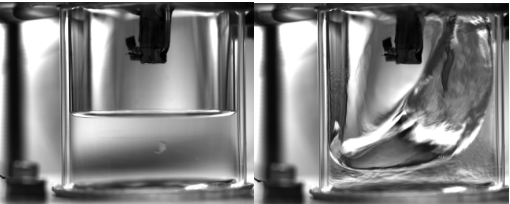

本次落塔实验采用单舱模式,微重力水平可达到10-3g(这里,g=9.8 m/s2,为地面重力加速度),微重力持续时间约3.6 s。实验准备阶段,首先利用液氮将模拟贮箱腔内的高压氧气冷凝为液氧,并利用高速相机对模拟贮箱内流体界面进行可视化测试。在模拟贮箱内液氧充装量达到设计要求后封舱,然后将单舱及其内部的实验装置一起吊装到落塔83 m释放平台,待模拟贮箱实验装置状态确认无误后释放落舱,对其内部液氧-氧蒸气两相系统在重力变化下的响应行为进行观测。本次实验共成功完成了9次自由下落实验,获得了微重力状态下液氧气液界面波动与热力学行为特征,以及异质增压氦气、充装量、初始温度分布等多种因素对贮箱内部过程的影响。

这一突破性实验将为理解微/变重力低温流体贮箱流体与热管理过程建模提供基准实验数据,促进对低温气液两相流动与相变传热规律的认知,也将为我国低温推进技术、低温工质在轨长期存储与管理、可回收运载火箭返回控制技术等关键技术发展提供重要的数据支持。

本项实验获得国家自然科学基金项目(Nos. 52276013、51936006)、国家重点研发项目(No. 2022YFF0503502)、北京市自然科学基金(No. L241004)和微重力重点实验室开放课题(No. NML202408)支持。

图1 低温流体两相流落塔实验台

图2 落舱释放前(常重力)的液氧界面(左)和回收阶段的液氧界面(右)

附件下载: