振荡滑翔翼的前缘涡高升力机制研究进展

动物能够通过控制姿态获得比人造飞行器更高超的滑翔性能,其中飞蛇是唯一不需附翼等辅助结构而取得高滑翔比(即水平飞行距离与高度损失之比)的动物。但是,经典的定常空气动力学并不能解释该现象背后的机理。最近,中科院力学所张星副研究员等人通过数值模拟揭示了飞蛇长距离滑翔的三维非定常前缘涡机制。

飞蛇(天堂树蛇)需要逃离天敌或迅速下到地面时,可以从树顶滑翔下来,滑翔比可达2以上。与其它擅长滑翔的动物如飞鼠和飞蜥不同,飞蛇并没有附翼等辅助结构。以它的正常体型来说,这种蛇根本无法有效滑翔。生物学家研究发现飞蛇超长距离滑翔的奥秘在于:飞蛇将身体的圆形截面转变成“飞盘状”的扁平截面,通过扭动使身体呈左右起伏波动的“S”形。

弗吉尼亚理工学院Jake Socha教授和乔治华盛顿大学Lorena Barba教授课题组的研究通过一个二维模型揭示了飞蛇身体 “飞盘状”截面的奥秘。但是,他们的研究结果仍然无法解释飞蛇在滑翔中为何身体呈起伏波动的“S”形。

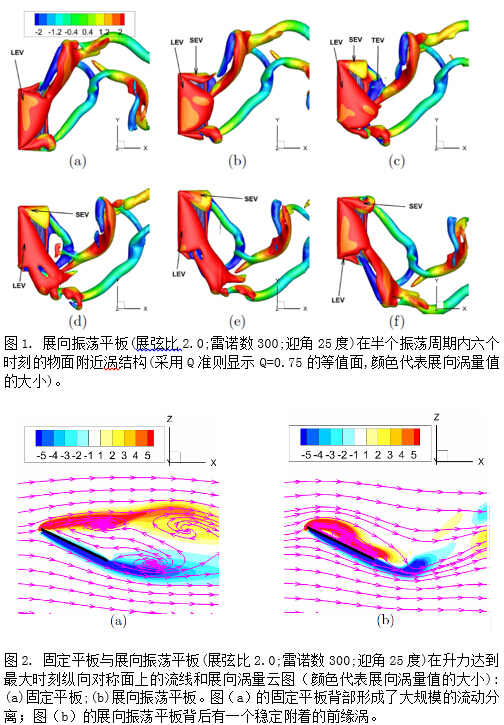

中科院力学所非线性力学国家重点实验室的研究人员对这个问题展开了进一步的研究并取得了新进展。他们设计了一个高度简化的三维模型:一个平板以一定迎角放置在均匀来流中,同时平板沿侧向做周期性振荡。他们通过数值模拟,研究了不同振荡幅度和频率对于升力的影响。结果表明,振荡引起的展向流动可以使一个前缘涡稳定地附着在平板的背部(见图1和图2)。由于这个前缘涡对应于一个低压区,从而对平板产生了较大的向上“吸力”。现有的研究表明,在动物扑翼飞行和植物种子旋转下落中都存在类似的前缘涡高升力机制。然而,对于固定的滑翔翼而言,前缘涡的高升力机制还是首次被发现。这种高升力机制的发现为彻底揭开飞蛇滑翔的秘密迈出了关键一步。该发现还可能在将来帮助我们研制出具备高超滑翔性能的飞行机器人。

上述研究的成果发表在Physics of Fluids (论文链接)。该研究由中科院力学所非线性力学国家重点实验室王士召、何国威和张星(通讯作者)共同完成。近期,张星博士等针对柔性翼和变形翼的高推进性能以及高升力机制问题,开展了系列研究工作,发展了非定常升力理论和高效的数值模拟方法。相关工作发表在Physical Review Letters、Journal of Fluid Mechanics、 Physics of Fluids以及 AIAA Journal 等期刊。研究得到了国家自然科学基金面上项目,中科院知识创新项目以及科技部973项目的支持。其中的数值模拟工作在国家超级计算天津中心完成。

作者简介:

张星副研究员,马萨诸塞大学阿默斯特分校博士(2002年)。 2002年至2004年在新加坡高性能计算所(IHPC)从事博士后研究工作。2004年7月回国到力学所非线性力学重点实验室工作。近5年来,张星副研究员主要从事生物游动和飞行相关的流体力学问题研究。他发展高精度、高效率的数值方法,通过数值模拟揭示仿生推进中的新现象和新机理。迄今为止,他共发表SCI论文31篇,论文总引用近200次。

附件下载: