【释疑解惑】应县木塔是怎么做到屹立千年不倒的?

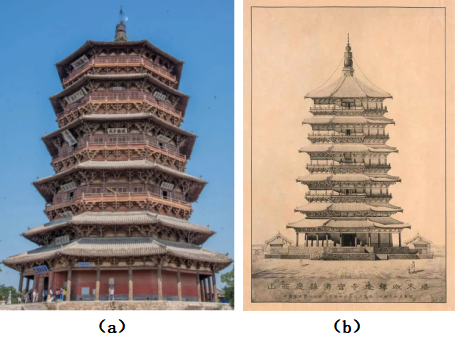

在中国的古代建筑中,应县木塔以其独特的结构和悠久的历史而闻名于世。这座位于山西省朔州市应县的佛宫寺释迦塔,是世界上现存最古老、最高的木结构塔,与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔并称“世界三大奇塔”。自公元1056年建成以来,应县木塔已经屹立了近千年,其间经历了多次地震、战乱和自然灾害的考验,却依旧巍然不动。那么,应县木塔究竟是怎么做到的呢?

图1 山西应县木塔:(a)实景照片;(b)梁思成林徽因手绘图(图片来源:网络)

1.斗栱结构

首先,应县木塔在设计上中,大胆继承了汉、唐以来富有民族特点的重楼形式。这里说的“重楼”是始于汉朝的一种建筑形式,那时神仙方术十分盛行,人们认为仙人居住于九天之上,于是将传统的楼阁重重加盖,希望吸引仙人来居住并获得垂怜。汉武帝时期的甘泉通天塔和建章宫神明台都高达百余丈,就是一些例子。而各种各样的高塔,则是重楼建筑在佛教语境下对自身形式的探索和革新。

其次,应县木塔充分利用传统建筑技巧,广泛采用斗栱结构。这里提到的“斗栱”,在现代也写作“斗拱”,是中国木构架建筑结构的关键性部件,它们在横梁和立柱之间挑出,起到承重的作用,或者说,将屋檐的荷载经斗栱传递到立柱。此外,斗栱还有一定的装饰作用,是中国古典建筑显著特征之一。应县木塔的全塔共用了斗栱54种,其中每个斗栱都有一定的组合形式,可谓是中国斗栱登峰造极的作品。唐代大明宫的正殿称为含元殿,当时有位文人为它写了一篇《含元殿赋》,里面有“云薄万栱”这样美丽的句子。那么,应县木塔的斗栱千千万万,绝对堪称“云薄万栱”。

图2 斗栱结构(图片来源:网络)

应县木塔经历了那么多次地震没有倒,斗栱起到了重要作用。斗栱把一个大结构构件变成很多小木块,互相之间又有榫卯联结在一起。而榫卯则是在两个木构件上所采用的一种凹凸结合的连接方式:凸出部分叫榫,凹进部分叫卯,榫和卯咬合,可以起到连接作用。地震所产生的力是一个水平方向的寸劲,一个很大的构件,或者一个很坚固的节点,可能一下就被地震摧毁,可是由于斗栱是由很多小木块组成的,彼此之间还有一定缝隙,起到了很好的缓冲作用。用力学术语来说,它是一种“阻尼装置”,地震的能量被它消耗掉了。这种斗栱结构,在中国皇家建筑中广泛使用,图3给出故宫角楼的斗栱的搭建过程。

图3 故宫角楼斗栱(图片来源:网络)

2.筒中筒结构

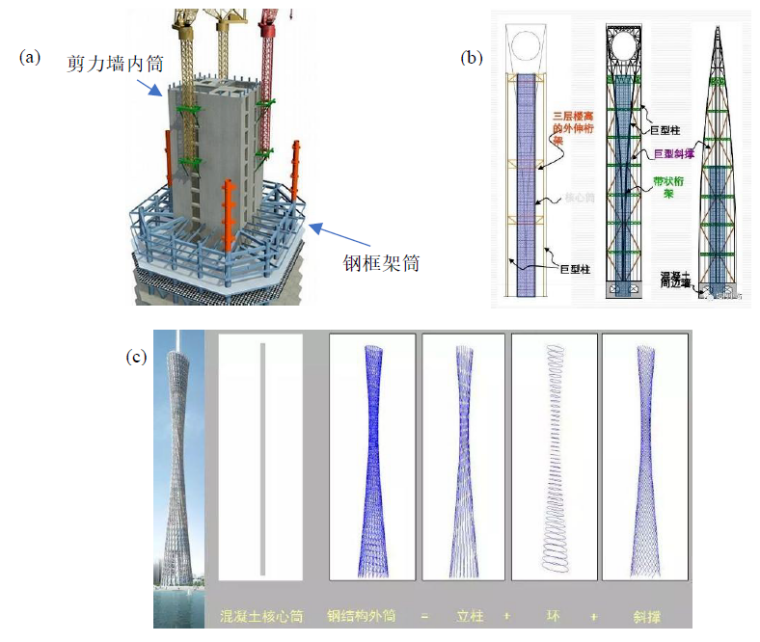

应县木塔在构筑时采用了“筒中筒”式结构,具体说来,就是有一周外柱和一周内柱形成外筒和内筒。北宋《营造法式》则把它们分别称作“外槽”和“内槽”,二者之间以斗栱和梁架相连,形成无比坚固的结构体系。这种结构理念一直延续到现代。现代高层建筑,大部分20层以上的塔楼,包括北京的中国尊(参见图4),都是标准的筒中筒结构。

在现代高层塔式建筑中,最内部是电梯、楼梯这类刚度大的构件,被称为“核心筒”,建筑最外部一圈的柱或窗间墙,则称作“外筒”,两者以楼板连接。核心筒可以抵抗侧向剪切力,外筒能够承受拉力和压力(参见图5)。

图4 高耸的中国尊(图片来源:网络)

图5 现代高层塔式建筑的结构形式(图片来源:网络)

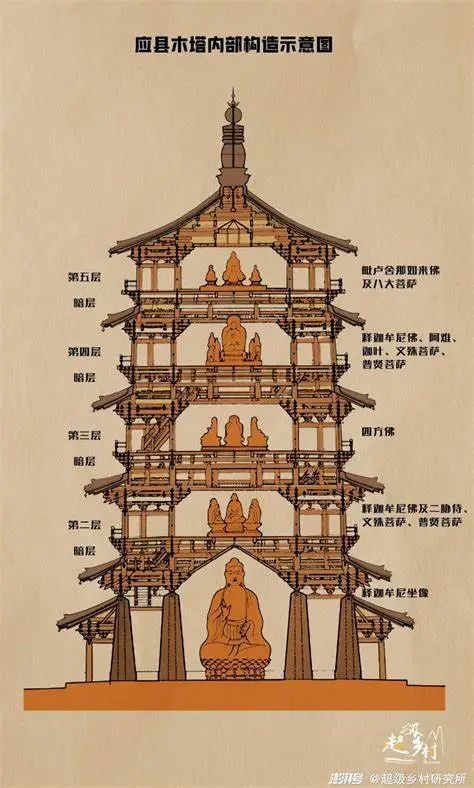

图6 应县木塔内部构造示意图(图片来源:网络)

不过,应县木塔与此相反,其中的“内筒”作为各层供奉佛像的空间,而“外筒”在边缘处设置楼梯,并且留有信众环绕礼佛的回廊,甚至还有一周“平坐”(就是现在的“阳台”)可供观景(参见图6)。这种设计真是独具匠心啊!

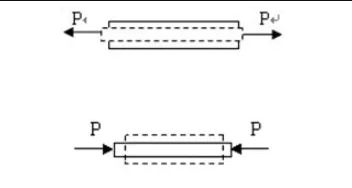

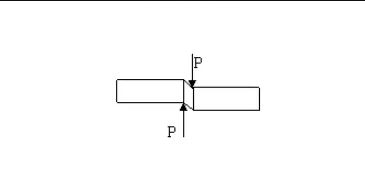

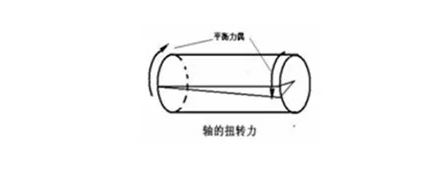

上面提到了结构物受力的问题,这里不妨简单介绍一下物体载荷的五种形式:(1)拉力,它是使物体产生拉伸变形的载荷;(2)压力,它是使物体产生压缩变形的载荷;(3)剪切力,它是使物体产生剪切变形的载荷;(4)扭转力,它是使物体产生扭转变形的载荷,一般是平衡的扭转力矩;(5)弯曲力,它是使物体产生弯曲变形的载荷。图7分别是这五种基本受力形式的图示:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

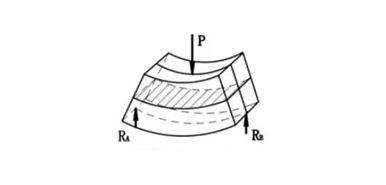

图7 物体受力形式:(a)拉力;(b)压力;(c)剪切力;(d)扭转力;(e)弯曲力

(图片来源:网络)

图8 建筑物抗倾覆力矩示意图(图片来源:网络)

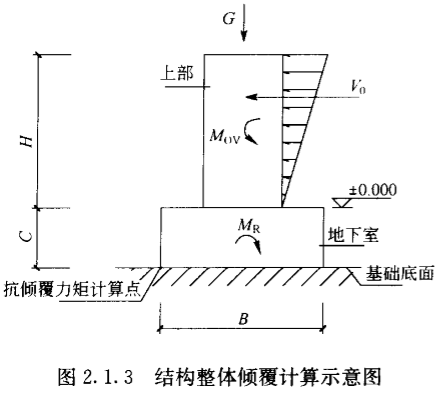

3.其他的抗震措施

应县木塔不像现代建筑那样,利用基坑把建筑深深的“埋”入地下,而是通过很大的基座平台将建筑“放”在基座之上。埋入地下的做法相当于设置了固定端,这样可为高层建筑提供足够抗倾覆力矩,来确保建筑的稳定性。这里提到的“抗倾覆力矩”又是一个力学术语,它是指结构在自重G和外载荷V0作用下抵抗倾覆的能力(参见图8)。

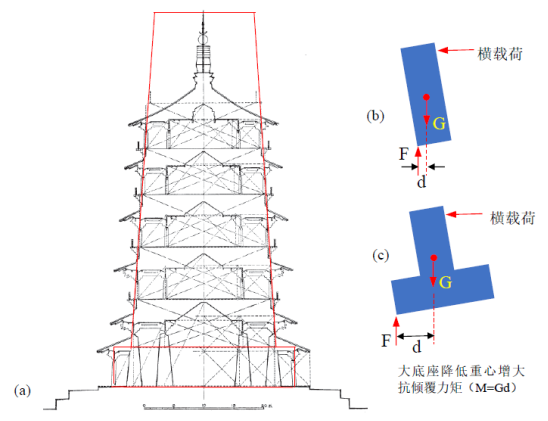

应县木塔是放在基座之上的,那么它是如何提供建筑的抗倾覆力矩的呢?这主要涉及到三个方面:(1)向上收缩的变截面。这保证了木塔的中心尽可能地在木塔的对称轴(中线)上,这样横向载荷产生的倾覆力矩在各方向相同,所需的抗倾覆力矩在各方向也相同,便可以避免因为某一侧载荷过大而导致结构的失衡;(2)应县木塔第一层直径较上面各层直径有明显的增加。对于没有大底座的建筑(参见图9b),在横向载荷下,地面支撑力F与重力G形成抗倾覆力矩较小,因为间距d很小(在力学中,它称作“力臂”),若横向载荷偏大极有可能翻到;但如果有大底座(参见图9c),一方面它降低了建筑整体的重心,另一方面使得地面支撑力作用点向外移动,这就大大增加了建筑的抗倾覆能力;(3)古建筑的屋顶通常都很重,增加了建筑物的重量G,也起到了增加抗倾覆能力。总之,应县木塔在较大重量和底座的配合下获得了足够的抗倾覆力矩。

图9 应县木塔自下而上逐渐内缩的造型(图片来源:网络)

此外,应县木塔还采用了明层和暗层交替叠加的结构形式。从外观上看,应县木塔为5层结构,但实际上在层与层之间,还有一个暗层,加上内部的暗层则一共有9层。暗层和明层有很大的差别,明层只有垂直方向的柱子和水平方向的梁、枋、阑额等;然而暗层是一个结构层,里面有很多斜撑,形成了很多三角形的构架,因而更加结实稳固。这有点儿像现在的大跨度建筑喜欢使用的桁架结构,我们在很多仓库、机场都会见到这种结构形式,只不过现代一般是采用钢架,而应县木塔中是木头的桁架结构而已。用现代的术语来说,暗层其实就像“圈梁”一样,把整座塔紧紧箍住了。也许不少北京的老居民还记得,在1976年唐山地震以后,北京有许多楼房都加设了“圈梁”,这就是当时的一种抗震措施。

原来的应县木塔每一个明层里,只有东西南北四个方向各开一扇门,其余现在看着是格子门的地方过去都是墙,墙内暗藏玄机,里面带有斜撑,外面糊上泥墙,虽然当时外观没有现在玲珑剔透,可是结构非常稳固。然而在20世纪30年代,当地的乡绅们不知道木塔的这个结构原理,可能是出于想让木塔外观更加玲珑剔透的愿望,于是竟然一层一层地把这些墙全部拆光了,不仅让人感到惋惜,也让人们知道了不懂科学的危害。

应县木塔是中国古代建筑技术的杰出代表,它不仅展现了古代工匠的智慧和技艺,也体现了中国古代建筑的美学和哲学思想。这座木塔之所以能够历经千年风雨而屹立不倒,归功于其精巧的木结构技术、科学的抗震设计等因素。随着科技的发展和文物保护意识的提高,我们有理由相信,应县木塔将继续以其雄伟的姿态,诉说着中国千年的建筑传奇。

参考文献

[1]杨娜, 郭丽敏, 永昕群,等. 应县木塔结构问题研究现状综述[J]. 古建园林技术, 2021.

[2]孟繁兴.略谈应县木塔的抗震性能[J].文物,1976(11):72-74+102.

[3]https://www.tsinghua.edu.cn/info/1182/51169.htm

[4]https://mp.weixin.qq.com/s/bq3ZreXNNsGdk6pzyypouA

[5]https://mp.weixin.qq.com/s/qc1RqPwTTXIHrH_g8lC8dQ

[6]https://mp.weixin.qq.com/s/9q6ATFWfSQmUR44S0Mv80w

[7]https://mp.weixin.qq.com/s/AHRbZParaNyvJ5S3P8KHNw

附件下载: