力学所在全受限微流体中颗粒输运研究取得进展

近日,力学研究所研究人员联合美国阿贡国家实验室、芝加哥大学学者,在低雷诺数流体中颗粒输运研究领域取得进展。相关成果以“Dynamics of a spherical particle in a low-Reynolds-number fluid confined between two concentric spherical walls”为题,发表于《流体力学志》。这项研究为细胞内物质输送、微流控封装等技术的发展提供了理论基础。

无论是细胞内蛋白质、纳米药物颗粒,还是微液滴包裹的物质,都处于全受限环境中。这些场景下的流体多为低雷诺数流体,黏性力起主导作用,其中颗粒运动规律直接影响药物输送效率、微液滴反应稳定性等。过去的理论和数值研究多聚焦于单壁全受限,比如颗粒在单个球形腔内的运动,而真实生物或工程场景中,颗粒常处于两个壁面间,比如细胞内细胞膜与细胞核之间、双乳液滴内外相界面之间等。

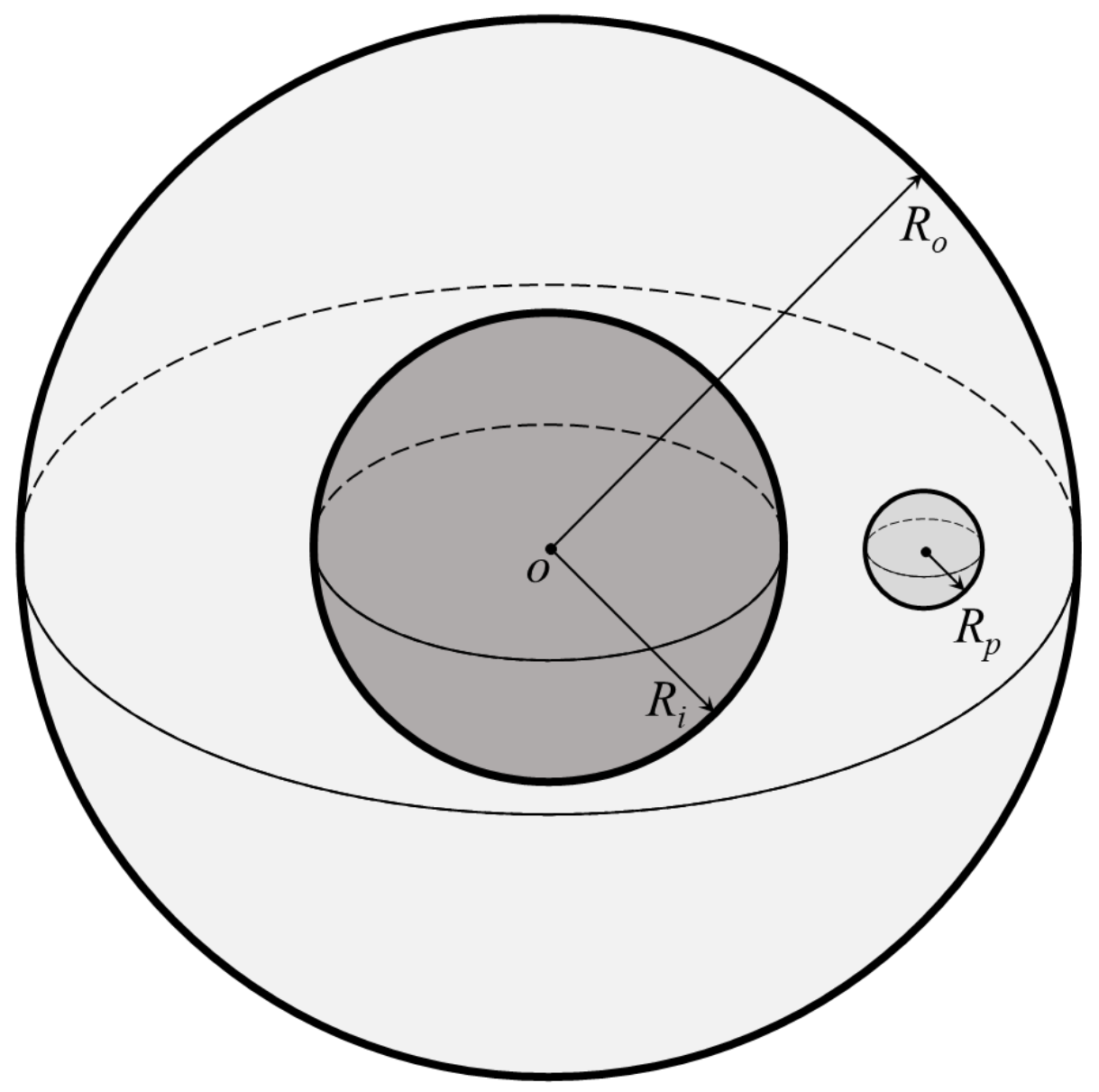

研究团队通过数值模拟探索了同心双球壁间颗粒的运动特性(图1)。针对颗粒在流体中运动的难易程度(水动力迁移率),发现两壁面中间区域附近运动最容易(迁移率高),越靠近壁面运动越困难(迁移率低)。颗粒在内壁附近的迁移率较大,由于内壁为凸面、外壁为凹面,在等距离情况下,外壁对颗粒运动的阻碍更强。

当外力方向不平行或垂直于颗粒与球心连线时,颗粒会产生垂直于外力的漂移运动,这种漂移源于水动力迁移率的各向异性。在微纳颗粒操控中,比如想让药物颗粒精准抵达细胞内靶点,需要考虑这种“额外走位”。团队还模拟了两壁同方向旋转、不同方向旋转和单壁旋转三种场景下非中性悬浮颗粒的轨迹,发现壁面旋转方向、颗粒密度、两壁半径比对颗粒运动规律有重要影响。

力学所硕士研究生孙壮为论文第一作者,蒋玺恺副研究员为通讯作者。该研究得到了中国科学院国际合作项目(025GJHZ2022023MI)、国家重点研发计划(2022YFF0503504)、中国科学院先导项目(XDB0620102、XDA0470203)的资助。

文章连接:https://doi.org/10.1017/jfm.2025.10516

图1 同心双球壁间颗粒输运系统示意图

附件下载: