力学所在旋转碰撞接触动力学研究方面取得新进展:球壳“纯滑-黏滑”临界条件

接触动力学一直是力学研究中的重要领域,涉及航天器柔性附件展开、机器人柔顺抓取、运动器械碰撞等众多工程实际应用。这类问题的核心难点在于柔性体的结构变形与刚体运动之间存在强非线性的接触耦合机制。旋转球形薄壳结构与刚性平面的碰撞正是研究这类问题的理想模型,其在碰撞过程中既发生弹性变形,又保持整体运动特性,为揭示刚柔耦合机制提供了独特的研究平台。

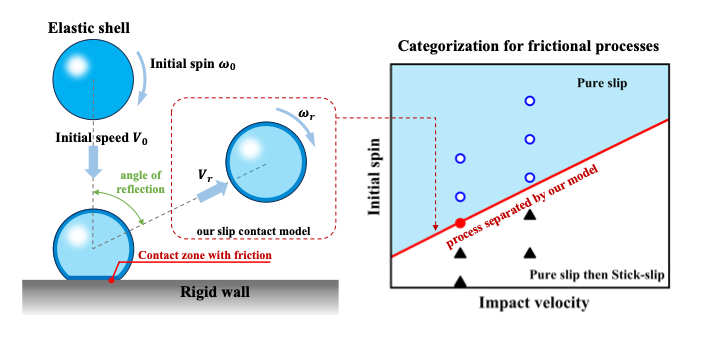

研究表明,旋转球壳碰撞过程中的能量耗散主要来源于摩擦作用,而初始旋转速度与摩擦系数共同决定了接触界面的摩擦状态:可分为全程“纯滑动”和先滑动后“黏滑”两种模式。这一机理揭示了不同旋转条件与速度下碰撞体反弹行为存在显著差异的原因。一个直观的例子是乒乓球运动员通过施加不同旋转以精确控制球在桌面的弹跳轨迹与速度。研究团队在此基础上改进了碰撞动力学模型,提出了更高精度的接触时间预测方法,并确立了从纯滑动向黏滑状态转变的临界条件。研究结果显示,当初始旋转速度较高或摩擦系数较小时,系统倾向于保持纯滑动状态;而在相反条件下,则会出现黏滑混合状态,甚至发生摩擦力反向的复杂动力学现象。相关成果以“Rotational collision dynamics of a spherical shell: frictional dissipation and stick-slip transition”为题发表于力学重要期刊《International Journal of Solids and Structures》。

该研究的一个理论突破在于解析地揭示了柔性壳体与刚性平面碰撞过程中的运动耦合特性。研究发现,虽然球的旋转运动对法向碰撞过程影响甚微,但法向接触力通过摩擦机制显著影响切向运动状态,这种非对称耦合效应是导致旋转球壳出现复杂反弹行为的关键原因。研究团队通过建立解耦分析方法,成功实现了对这种复杂耦合行为的定量预测。

该研究不仅深化了对薄壳结构碰撞行为的理解,也为柔性体-刚体碰撞这一经典力学问题提供了新思路。论文第一作者为力学所博士研究生杜彦宏,通讯作者为彭青高级工程师,该研究得到中国科学院战略性先导科技专项、国家重点研发计划国际合作项目、国家自然科学基金、国家自然科学基金基础科学中心项目 “非线性力学中的多尺度问题”和中国科学院青年创新促进会项目等资助。

论文链接

https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2025.113608

图1 球壳-壁面的旋转碰撞过程和随冲击速度和角速度变化的切向接触状态行为分区

附件下载: