力学所在超高速膨胀流高温气体辐射实验研究中取得重要进展

随着临近空间超高速飞行技术进步,多类飞行器已逐渐投入应用,气动物理(主要研究高速高温气体与电磁波、光波相互作用规律)的实用价值日趋突显。其中,高温气体的光辐射属于学术前沿,它既关系到热防护系统和飞行器光学载荷设计,又具有丰富科学内涵。在该领域中,飞行器后体膨胀区的辐射行为尤为复杂,热化学非平衡流动建模和非平衡气体辐射建模都对基础实验数据有迫切需求,因此超高速膨胀流动实验成为领域热点和难点。

近期,力学所基于JF14激波风洞和多维光谱测量技术建立了独具特色的膨胀区辐射实验平台,已获得了低速工况下模型绕流N2和CO2辐射数据,量化对比了实验与流动/辐射仿真结果。该工作能够为更广泛的超高速膨胀流动研究提供方法参考,部分实验数据成果分别以“Nitrogen molecular radiation in hypersonic expanding flow”和“Chemiluminescence and oxygen molecular radiation in hypersonic carbon dioxide expanding flow”为题发表于《Physics of Fluids》期刊。

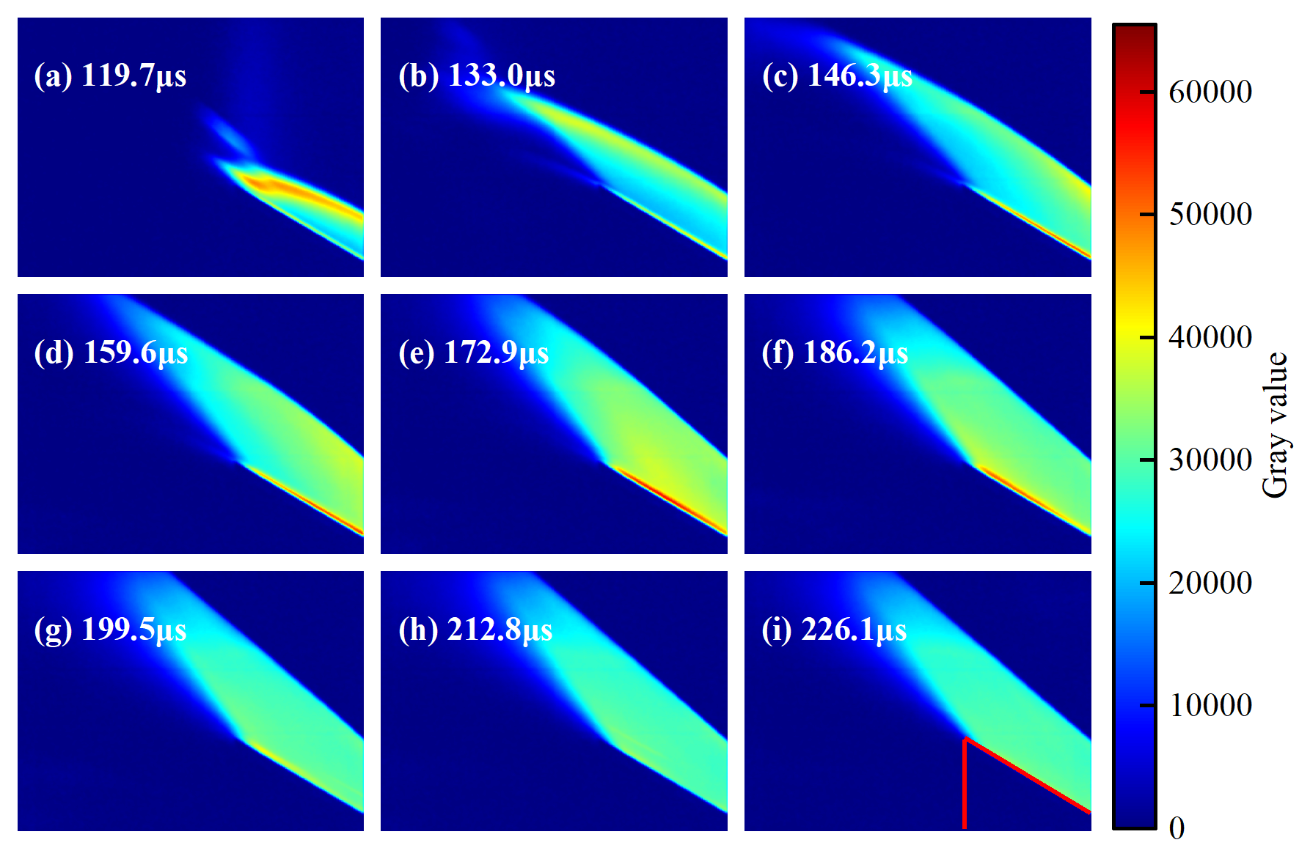

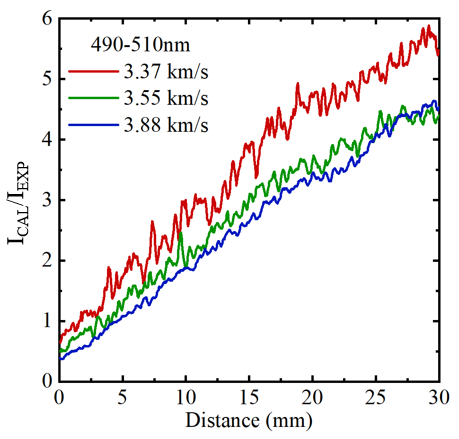

氮气实验结果显示,钝头模型的肩部膨胀区辐亮度高出计算值3–4倍;模型近壁区存在由N(2D)–N(4S)跃迁产生的520 nm原子线,说明流动中存在着被显著低估的预解离机制。二氧化碳实验结果,模型尾部膨胀区呈现由CO2化学发光与O2 Schumann–Runge带系共同主导的辐射机制。其中化学发光在膨胀区的计算和实验强度比值在0.5-6间变化;O2的Schumann–Runge带系强度远高于双温度模型假设下的计算值,表明了膨胀区存在着过量激发态氧分子O2(3B)。

上述研究创新了超高速膨胀流辐射实验方法,结果表明现有热化学流动仿真模型与辐射仿真模型在膨胀流中存在严重缺陷。系列研究工作得到中国科学院战略先导专项项目(XDB0620202)、中国科学院青年创新促进会项目(Y2022008)等联合支持。

论文链接

https://doi.org/10.1063/5.0251388

https://doi.org/10.1063/5.0275864

图1 楔形模型的膨胀区辐射高动态成像实验结果(激波速度3.37 km/s,气流方向由右至左)

图2 膨胀流中N2(1+)辐射的实验和计算辐亮度对比

图3 膨胀流中CO2化学发光的计算和实验强度比随空间位置变化

附件下载: