用于高超声速推进的斜爆轰波研究进展

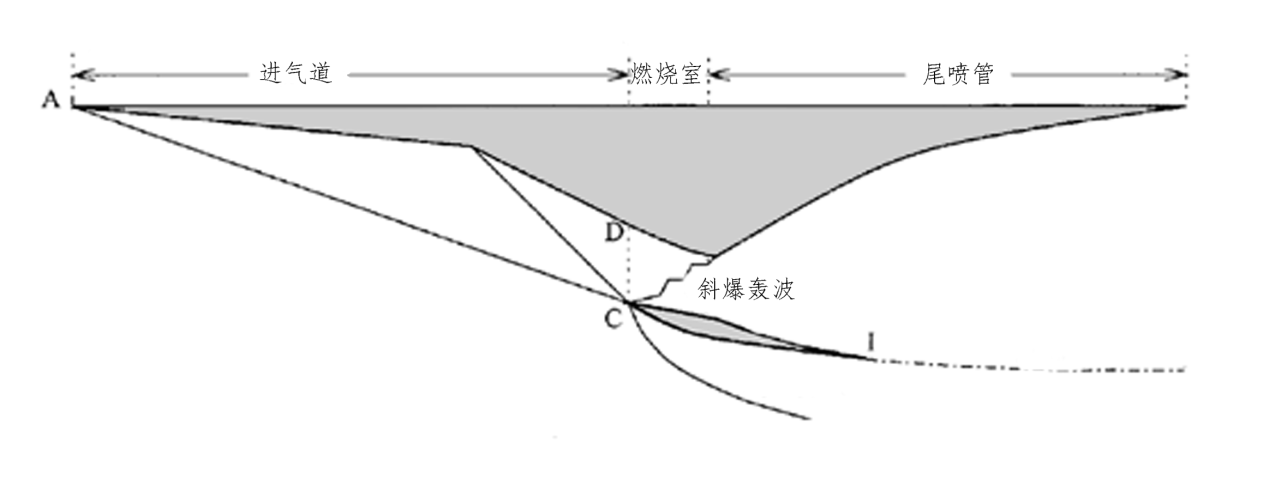

进入二十一世纪以来,高超声速研究成为世界各国竞相投入的重点领域,是下一代航空航天科技的制高点。高超声速飞行器通常指的是能够实现马赫数(飞行速度相对当地声速)大于5的飞行器,能够实现两小时内全球到达。然而,随着飞行马赫数的提升,传统吸气式发动机效率降低很快,发动机中的燃烧组织形式难以提供充足的动力。为此,研究者提出了在超声速气流中组织燃烧的概念,并研制了超燃冲压发动机。超燃冲压发动机一般采用碳氢燃料,能够满足马赫数5~8的高超声速推进需求。如果需要继续提高飞行马赫数,就必须利用斜激波诱导、加速燃烧,这就是斜爆轰冲压发动机。这种发动机不仅具有常规超燃冲压发动机的优点,而且结合了爆轰燃烧热循环效率高的优势,在马赫数5-15的高超声速推进装置中具有的应用潜力。

图 1 斜爆轰冲压发动机实现高超声速推进示意图

斜爆轰波是一种不稳定的燃烧波,要在高速气流中形成驻定的斜爆轰波,并实现高效率的能量转换非常困难。这种燃烧涉及到强激波、可压缩湍流和燃烧耦合,国际学术界从上个世纪七十年代开始对斜爆轰推进系统进行研究,但是至今对燃烧室中的波系特征和能量转换机理仍然缺乏了解。中国科学院力学研究所高温气体动力学国家重点实验室的滕宏辉副研究员和姜宗林研究员对斜爆轰推进开展了系统研究,在燃烧室内波系结构和能量转换机理方面取得进展,可为斜爆轰发动机的设计提供依据。

图2突变和渐变的斜激波-斜爆轰波过渡区结构

在燃烧室内波系结构方面,发现斜爆轰波形成是从斜激波到斜爆轰波过渡而来的,过渡区存在突变和渐变两种结构,如图2所示。研究了两种结构产生差异的原因,借助极曲线分析,提出了确定过渡区类型的准则。该准则可用于预测斜爆轰发动机的点火区流动特征,是发动机设计的重要依据。

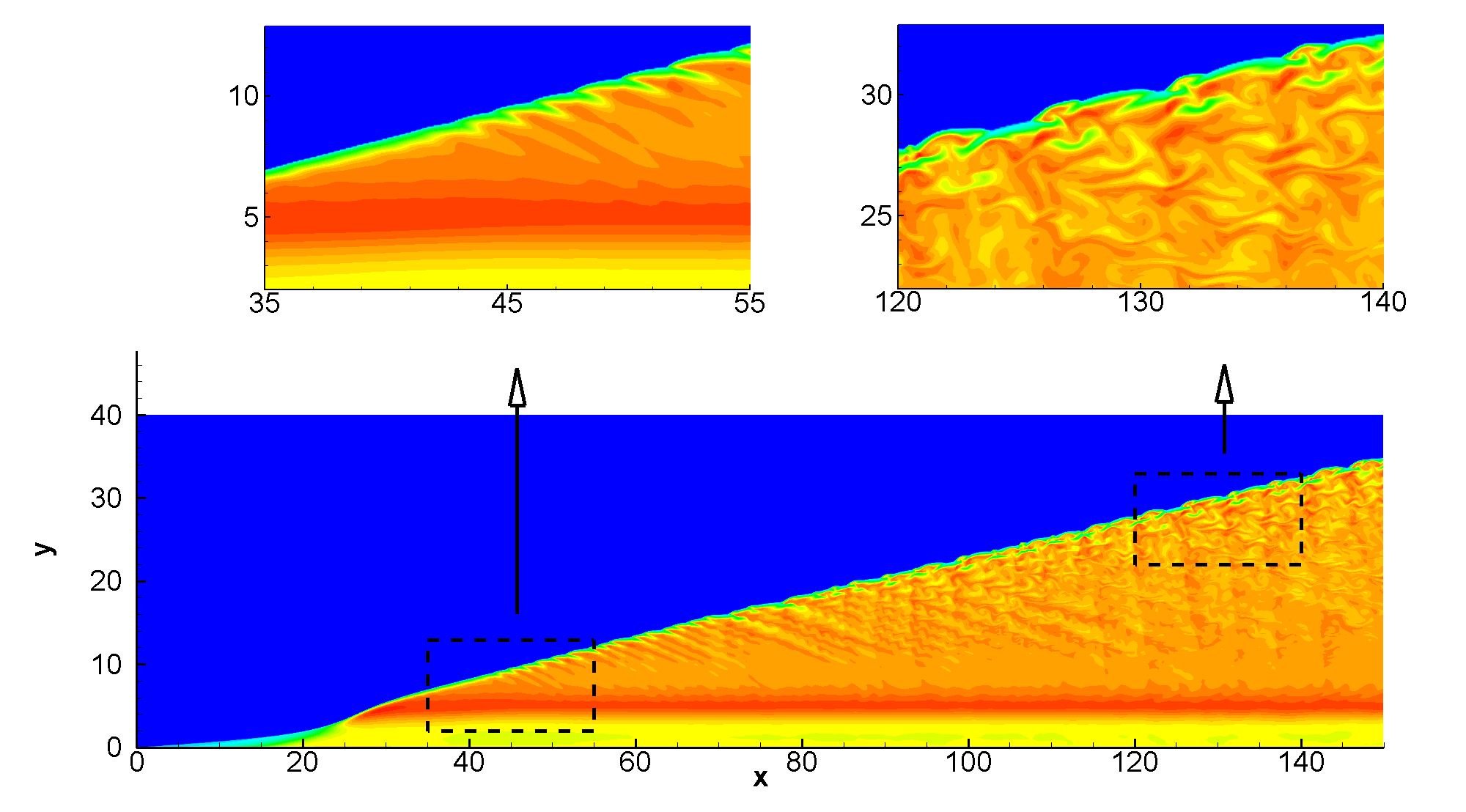

图3斜爆轰波面的两次失稳及其诱导的胞格结构

在能量转换机理方面,发现斜爆轰波面形成之后会发生两次失稳,分别形成两种小尺度结构,如图3所示。上游结构后方存在“锯齿状”火焰面,是斜爆轰波特有的结构,下游类似于正爆轰波面上的小尺度结构。通过对结构形成过程的分析,研究了其中的激波和燃烧耦合机制。该研究发现小尺度结构会对斜爆轰波发动机推力性能产生重要影响,因此得到了工程部门的高度重视。

以上相关研究结果发表在Journal of Fluid Mechanics(H. H. Teng, Z. L. Jiang. On the transition pattern of the oblique detonation structure. Journal of Fluid Mechanics, 2012, 713: 659-669.)上,是该期刊近年发表的第一篇高超声速推进领域的论文。另外,部分研究结果发表在2014年的Journal of Fluid Mechanics(H. H. Teng, Z. L. Jiang, H. D. Ng. Numerical study on unstable surfaces of oblique detonations. Journal of Fluid Mechanics, 2014, 744: 111-128.)和Computers & Fluids(H. Teng, Y. Zhang, Z. Jiang. Numerical investigation on the induction zone structure of the oblique detonation waves. Computers & Fluids, 2014, 95: 127–131.)上。

上述研究得到了国家自然科学基金的支持,加拿大Concordia大学的Ng教授和航天三院31所也参与了部分研究工作。

附件下载: