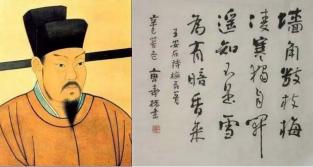

王安石向来被认为是一代文豪。

他的散文简洁峻切,短小精悍,论点鲜明, 逻辑严密,有很强的说服力;他的诗“学杜得其 瘦硬”,擅长于说理与修辞, 晚年诗风含蓄深沉、 深婉不迫,以丰神远韵的风格在北宋诗坛自成一 家,世称“王荆公体”;他的词写物咏怀吊古, 意境空阔苍茫,形象淡远纯朴,营造出一个士大 夫文人特有的情致世界;他的文字, 如尖刀利锐, 没有过多的铺陈修饰,朴实中带着强大的逻辑力 量。以王安石为代表的文学家,对扫除宋初风靡 一时的浮华余风作出了贡献。

王安石属于勤奋的天才, 年幼的他聪明过人, 至今留下了很多轶事。而后师从宜黄杜子野,一

日,他读到李白因梦“妙笔生花”的故事,便问 杜子野,哪里有这样的“生花笔”?杜子野给了 王安石一大捆毛笔, 说, “这里面有一支生花笔, 我也不知道是哪只,你要把他们都用秃了才知道 哪一支是真正的生花笔。”从此王安石每日苦读 书,勤练文章, 锲而不舍。在用完这一捆毛笔之时, 方有文思泉涌之感,提笔写下了至今有名的《策 论》。

有天赋,肯努力,有好老师,王安石在庆历 二年以第四名中进士。王安石至此圆满地完成了知识分子兼济天下的第一步, 以自己的才华知识, 找到了立身之本,这一年,王安石 21 岁。

在 21 岁中进士之后,任扬州签判,27 岁当 鄞县知县,直到在 31 岁那年,宰相文彦博推荐 他到中央任馆职,王安石辞而不就,到安徽舒州 做了通判,36 岁,王安石乞求外任的愿望得以 实现,出任常州知州,第二年,升任江东提点邢 狱,回京述职期间,写了一封长达万言的《上仁 宗皇帝言事书》,万言书仁宗是没看进去,年仅 10 岁的赵顼却看进去了。在王安石 46 岁那年, 神宗(赵顼)即位,起用他为江宁知府,并诏为 翰林学士兼侍讲。48 岁任参知政事,49 岁出任 副宰相,进入核心决策层,主持变法,籍此,王 安石大刀阔斧地剜除朝中积弊。53 岁以后,在与 保守派的拉锯战中沉浮,经历了数次“罢相”和“起用”,直至 65 岁那年, 保守派得势, 废除变法, 郁然病逝。后追赠太傅,并获谥“文”,世称王 文公。

王安石的家国天下,拥有着比同时期的知识 分子更深刻的内涵。这种内涵的形成得益于他成 长的环境。他的父亲王益,一生辗转南北州县, 官职最高也只做过殿中丞知韶州(广东韶关) , 而逝于任上。王益在官期间,常常带王安石到各 地考察民情,王安石因此深知百姓疾苦。于是在 21 岁中进士之后,王安石主动要求到基层工作, 在基层一做就是25年,这25年里,他的当过知县、 知州、通判、提刑官,甚至养过马。

年仅 27 岁的王安石是鄞县建县以来最年轻 的县官。在鄞县近四年的时间,他勤政爱民,革 故鼎新,修水利,放青苗,严保伍,兴学校,推 行了一系列施政举措,获得了巨大成功,赢得了 百姓的爱戴。

任舒州通判的时候,舒州百姓青黄不接,难 以维持生计,王安石想在舒州推行“青苗法”, 用官仓给百姓借出一定的粮食, 知州却守成不变, 坚持政令必“法古”,王安石的想法难以执行。

辗转多地任职之际,他推却了中央政府多次 的引召,却安心在地方干出一番事业。结束了舒 州任期,主动请求到常州做知州,王安石一到常 州就准备好了大干一番事业,为此他特地向中书 省上书请求久任(《知常州上中书启》) 。接着, 他打算开运河,造福百姓。运河工程最后落败,

给王安石好好上了一课。自我反省道, “若夫事 求遂,功求成,而不量天时人力之可否,此某所 不能,则论某者之纷纷,岂敢怨哉!”

25 年的基层工作, 在这样功成与落败之间, 王安石积累下来的是为人民服务的能力。对于群 众工作的开展,恰就需要这种在一线的坚守和体 察。至少要尝试着去解决问题,才能真正认识问 题的复杂性。也正是这 25 年的基层工作经历, 让王安石成为对北宋制度弊病有着最清醒认识的 人。有这些认识的积累,才会有仁宗期间的万言 书,提出全面深化改革的总方针。在神宗的支持 之下, 才能推出体制改革的全套方案:熙宁变法。

宋朝的“三冗”,是导致宋朝灭亡的原因, 知识分子王安石,却试图以一己之力,力挽大厦 之将倾。反对分子中, 亦集结了极其强大的力量, 有苏轼、苏辙、欧阳修、司马光、富弼、文彦博 等等。对方以孔孟正派为令,来势汹汹,王安石 却只能独自招架。双方甚至在延和殿开展了一场 旷古烁今的大辩论。这次辩论的双方是司马光和 王安石—当时国内知名度最高的两位知识分子和 政治家。辩题是:工商经济那么发达,可是国家 却很弱,在朝廷,中央财政是“讨饭财政”;在 民间,贫富差距却如此大,土地兼并如此严重, 该怎么办?

王安石说:开源!

司马光说:节流!

王安石认为,把一定的商业活动收回国有,从而保证国库有充足的财源。司马光认为王安石 是与民争利;司马光认为,只要大家节俭一点, 钱还是会够的。宋神宗在两派之间摇摆不定,但 最终却选择了王安石。王安石也据此提出了“青 苗法”、“募役法”、“方田均税法”、“农田 水利法”、“市易法”、“均输法”、“保甲法” 和科举改革。

宋 英 宗 治 平 二 年(1065 年 ) , 总 收 入 一万一千六百一十三万八千四百贯,总支出是 一万三千一百八十六万四千三百贯,赤字率达到 12%,此后每年,财政超支都超过两千万贯,宋 朝的政府和国民都离破产不远了。而王安石变法 之后, 财政收入迅速增加, 这使得宋朝得以续命, 并有能力出兵抗御西夏,完成了“熙宁开边”。

神宗 38 岁去世之后,保守党掌权,变法迅 速败落,王安石也备受攻讦。历史没有给王安石 一个好名声, 但千年之后, 仍能窥见这一敢说“天 命不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的诤臣的 伟大之处。

对王安石的批判,大多集中于他“趋利逐义”, 宋朝灭亡,王安石难辞其咎。

实际上,王安石并不是不讲义,而是反对空 谈义理。他不认为一个人仅仅道德修养很高尚, 治理国家、社会实践的学问就是举手之劳、自然 而然的事情。特别是后来,许多人耗尽一生研究 儒家思想,仅仅能提出一些大而空的设想,对于 国家经济发展没有拿得出手的实际行动方案。

作为知识分子的王安石,毫无夸张地说,他 寻求的变法, 不是追求权力, 不是追求个人利益, 而是彻彻底底的赤子之心。苏轼、苏辙、司马光、 欧阳修等人,虽在变法一事上百般阻拦,却从未 对荆公的品格有过怀疑。

梁启超说, “悠悠千祀,间生伟人,此国史 之光,而国民所当买丝以绣铸金以祀也。距公之 后,垂千年矣,此千年中,国民之视公何如?吾 每读《宋史》,未尝不废书而恸也。”

列宁称赞说, “王安石是中国 11 世纪的改 革家。”

毛泽东评价说, “王安石一生磊落,内圣外王,堪称千古第一相。”

作者简介:杨 明,流 固耦合系统力学重点实验室 2017 级硕士生,导师:林缅 研究员。