高超声速飞行器在军事领域以及民用方面都具有重要的意义,被誉为本世纪航空航天领域技术新的制高点,成为世界各国的研究热点。随着高超声速飞行器飞行速度的提高,“热障”问题更加显著,高速气体的动能转化为热能,使得热防护系统承受极大的热力载荷,可能导致结构产生变形以及热防护材料发生烧蚀,威胁到飞行器的安全和寿命。因此,气动加热是关系高超声速飞行器安全与成败的关键问题,而地面实验是目前高超声速气动热问题研究的主要途径之一。激波管、激波风洞等具有复现高超声速试验气流的能力,成为最佳的气动加热研究与试验的装置,但这类设备试验时间短、气流冲刷能力强,实验环境极为恶劣,使得高超声速流动气动热的准确测量非常具有挑战性。

2010 年俞鸿儒院士基于专项对气动热研究的需求及国内气动热测量技术的水平和现状,提出了开展高精度气动热测量技术攻关的建议。以此为背景,高温气体动力学国家重点实验室解离气体动力学课题组开展了高精度瞬态同轴热电偶热流传感器的研制工作,历经十余年的不断改进与发展,目前,已经显著提升了国内气动热测量能力。

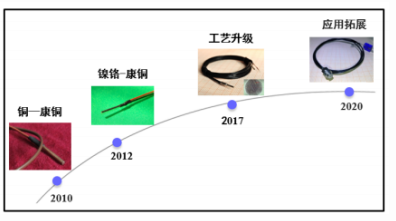

1. 同轴热电偶的研制历程

高焓地面设备是开展气动热测量的主要设备,其主要特征是气流速度快、温度高,冲刷强。同轴热电偶以其强抗冲刷能力的优点受到较多关注,国内早期也曾尝试研制,但传感器响应随机、精度差,不能满足高精度气动热测量需求。在研制初期,课题组主要精力集中于改进同轴热电偶的制作工艺并通过激波风洞实验检验其测试性能上,并未建立起系统理论,虽然热流测量精度有所提升,但是达不到专项目标值。

经过一段时间探索后,课题组发现问题还是出自基础研究深度不够上。同轴热电偶热流测量虽然从测量原理上十分简单,但是其内部包含的科学问题却很多。热流测量与直接温度、压力测量不同,它是一个间接量,需要包含一个热传导过程,提高气动热测量精度,需要将复杂的对流传热和多维热传导转化为易于测量和反演的一维热传导问题,这就涉及到了材料的热特性匹配问题。同时,热电偶的节点是同轴热电偶热流传感器的核心,脉冲激波风洞有效实验时间只有几毫秒到几十毫秒,对传感器的频响特性要求极高。针对这些问题,课题组开展了系统的理论研究,通过理论指导研制工艺和试验技术的提升。

历经数年,通过材料定制筛选、结构优化和工艺革新等系列工作,课题组研制出了同时具有高精度和抗冲刷能力极强快速响应同轴热电偶,克服了原有传感器重复性和一致性差难以满足要求等问题,其热流测量精度优于专项目标值,达到了国际先进水平。

力学所同轴热电偶发展历程

2. 同轴热电偶的推广应用

力学所一直坚持的是工程科学思想,科研工作为国家需求服务。秉承这一理念,我们将同轴热电偶测热技术推广到了国内航天相关应用单位,为国家重大型号任务研制起到了支撑作用。

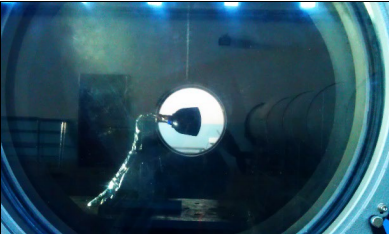

JF12 复现高超声速激波风洞作为国内自主创新的“国家重大科研装备研制”项目之一,在风洞运行初期,研制的同轴热电偶在返回舱模型、尖锥标模及升力体模型气动热测量探索试验中,成功得到了有效试验数据,为 JF12 后期的气动热测量奠定了坚实的基础。

JF12 第一次测热试验(2012.11.26)

德国亚琛工业大学激波实验室研制的同轴热电偶是国际上最先进的气动热测量传感器之一,它在欧洲地面脉冲设备中已广泛应用,十分具有代表性。2013 年课题组研制的同轴热电偶和德国亚琛工业大学 Herbert Olivier 教授研制的传感器在风洞中开展了应用对比,两者表现出一致的性能和精度,Herbert Olivier 教授参与现场实验并给出高度评价。

Herbert Olivier 教授参与标模对比试验

为进一步扩展同轴热电偶的应用领域,课题组开展了同轴热电偶长时间热流测量技术研究,将其从毫秒量级测量推广到秒量级测量。目前,课题组研制的同轴热电偶已广泛应用于国内诸多风洞中,如中国空气动力与发展中心的燃烧风洞、中国航天空气动力研究院的电弧风洞、西安航天动力试验技术研究所火箭发动机平台等,成为其热流测量的主要手段,传感器优良的动态性能和测量精度得到同行认可。

2017 年 8 月,课题组研制的同轴热电偶成功应用在了中国航天空气动力研究院的“星空四号”飞行试验任务中,获得了超过130 个测点的有效数据,表现良好,取代了国外传感器,解决了飞行试验热流传感器依赖国外技术的“卡脖子”问题。2021 年 8 月,在力学所“YF-1”飞行试验中,搭载课题组研制的同轴热电偶为科学研究获取了重要数据。

3. 传承与发展

高精度瞬态同轴热电偶的研制成功,首先离不开俞先生科学家精神的传承。从俞先生十年前高屋建瓴提出专项攻关开始,我们的目标一直是满足国家航空航天重大战略需求。俞先生教导我们心系“国家责”,戒骄戒躁,静心钻研,攻坚克难,做有用的科研,真正解决实际问题。在研制过程中,我们一直秉承俞先生的思想,不断改进工艺并创新发展,为国家重大型号研制任务提供有力技术支撑。在后续的科研工作中,我们要继承和发扬老一辈科学家的永攀高峰、敢为人先的创新精神,以及严谨科研的求实精神,不忘初心,牢记使命。

通过同轴热电偶的研制,让我们也深深体会到基础研究对科研工作的重要性。只有提高基础研究水平,才能提高创新能力和科技水平。虽然基础研究一般取得成果时间较长,需要坚持不懈,甚至要“甘坐冷板凳”,但这也正是我们这一代科研人员应该担当的责任。我们中科院科研人员作为“国家队”,时刻需要心系“国家事”,肩抗“国家责”,解决国家迫切需要的难题,只有这样才能为我国科研创新驱动发展做出贡献。

李进平,副研究员,高温气体动力学国家重点实验室。研究领域:1)高超声速空气动力学;2)爆轰激波物理与应用。

张仕忠,高级工程师,高温气体动力学国家重点实验室。研究领域:高超声速实验与测量。

陈宏,研究员,高温气体动力学国家重点实验室。研究领域:实验空气动力学。