无线充电技术在新能源汽车中的应用

随着环境保护意识的增强 , 新能源汽 车在市场上获得了更多人的关注和支持。人 们更加重视汽车使用过程中的人性化和智能 化,有线充电过程中易产生火花、漏电引起 安全隐患、充电桩有限不能满足多辆车充电 等问题在无线充电技术中能够得到有效的解 决,充电时间快,充电距离远、范围广的无 线充电技术成为研究的重心,无线充电技术 的安全性和稳定性更加符合未来汽车行业的 发展方向。

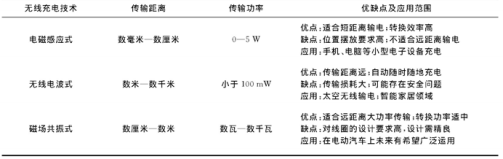

在无线电能充电系统的研究领域中,目 前使用最多的无线充电技术有 3 种 : 电磁感 应式、无线电波式、磁场共振式。

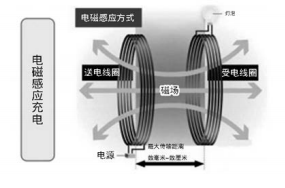

1) 电磁感应式

最为常见的无线充电方式是利用电磁感 应原理,在发送端和接收端各有一个线圈, 将一定频率的交流电加在初级线圈上,通过 电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从 而将能量从传输端转移到接收端。

图 1 电磁感应无线充电原理示意图

2) 无线电波式

无线电波传输技术以微波为载体进行电 能传输,电能通过电路调整后以微波的形式 从发射天线发出,经接收天线接收,再经过 整流滤波等电路转换成电能存储在电池中。

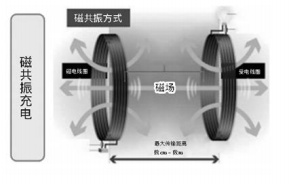

3) 磁场共振式

磁场共振式无线充电技术利用“磁耦合 共振”原理来实现,由能量发送装置和能量 接收装置组成, 当两个装置调整到相同频率 , 它们就可以交换彼此的能量。

该技术基本过程是电源将电能输送到处 理电路中,高频逆变成一定频率的信号输送 至发射线圈,发射线圈自谐振频率与系统频 率相同时,发射线圈电流最大 , 产生的磁场 最强,如果接收线圈有相同的自谐振频率, 发射线圈和接收线圈通过耦合磁场进行共 振,接收线圈接收信号,再通过整流滤波成 电能送入电池进行储存。

图 2 磁共振无线充电原理示意图

总体来说, 三种无线充电技术比较情况如下:

表 1 三种常见无线充电技术特点比较

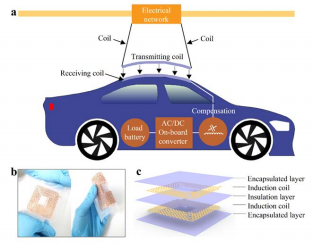

目前已经在用的汽车无线充电系统,基 本是由电源盒、地面发射板、车载接收板、 车载控制器四个部分组成。目前无线充电主 要是采取单 向 Grid to Vehicle(G2V) 供 电 的模式,未来可能会有双向供电模式,即 G2V+V2G。

1.供电组件;2. 导线;3. 充电板;4. 电磁波;5. 车载接收板;6. 车载控制器;7. 电池组

图 3 目前新能源汽车无线充电系统示意图

但是,该系统由于车辆底盘与地面距离 过长、驾驶员无法将车停在精确位置等因素,导致现有的充电效率较低, 无法大规模应用。

近日,中科院力学所柔性结构与器件力 学课题组提出了一种可伸缩的无线功率传输(SWPT)系统,它由轻薄且可拉伸的电感 耦合线圈组成,整个电路结构设计为蛇形,可以通过伸缩调节为任何型号的汽车充电。 研究团队分别利用 SWPT 系统对两辆不同车 型的车进行无线充电,通过实验验证其充电 效率仍然可以保持稳定。本研究为开发可伸 缩、通用、高性能的无线电能传输系统开辟 了一条新的途径。

图 4 充电效率对比

SWPT 系统主要包括接收和发射两个线 圈:接收线圈集成在车顶,由于其轻薄可拉 伸,所以可以匹配各种车型;发射线圈悬挂 在汽车上方,自由运动以达到对准和距离控 制的目的,减少漏磁,提高充电效率。该系 统安装在车顶,便于清洗,避免其他杂物干 扰,提高充电安全性。

图 5 SWPT 系统示意图:车顶安装、避免干扰、提高充电安全性

该系统的好处在于,感应式无线电能传 输系统一般会引起集肤效应,大量电流集中 在线圈的导线表面,导致电流密度低、电阻 升高。本设计采用多股蛇形铜导线,以减少 集肤效应影响,提高传输性能。同时分析了 在不同股数、中心角、半径、宽度、间距、 长度、传输距离等参数的变化下,对线圈力苏业旺,研究员,博士生导 师,中国科学院大学岗位教授。清华 大学博士, 美国西北大学博士后、 研究助理教授。已发表 SCI 论文 70 余篇,SCI 引用 6000 多次, 申请专利 30 余项,主要研究方 向为柔性结构与器件力学。学拉伸性能、电阻和传输效率的影响,并给 出了优化方向。

图 6 线圈不同设计参数及效能分析

总体来说,无线充电技术在新能源汽车 充电中具有重要的优势,但在技术方面仍旧 存在着很多难点,包括如何进一步提高传输 效率、优化线圈;充电过程中磁场对人体是 否会产生安全隐患;柔性线圈是否能够通过 政策进行大批量推广等问题。相信不久的将 来,无线充电技术能够成熟运用在新能源汽 车上,给人类发展带来福音。

郭亮,工程师,中科院力学 所硕士,2018 年加入非线性国家 重点实验室,主要研究方向为柔 性电子技术与皮肤作用关系、悬 浮背负系统等。近 2 年发表 SCI 论文 5 篇,授权专利 1 项。

附件下载: