英国诗人威廉 ? 布雷克在诗歌《天真的 预言》(Auguries of Innocence) 中写到:“从 一粒细沙中窥探世界,在一朵野花里寻觅天 堂”。真正的发现来源于生活和自然,身边 的事物往往蕴藏着无穷的奥妙。

每个孩子都玩过打水漂的游戏,在小池 塘边拾起一块扁平的石头或瓦片,侧着身, 挥动手臂用力将石头甩到水面上,那石子就 在水面上不断俯冲和跃起弹向池子的尽头, 在平静水面上掀起一朵朵白色的浪花(如图 1) 。有时石头能弹起三四次甚至十几次, 但 若是将一块沉重的石头扔在水里,出现的只 有沉闷的“扑通”声和四溅的水花,一次也 弹不起来。

图 1 打水漂照片(来自网络)

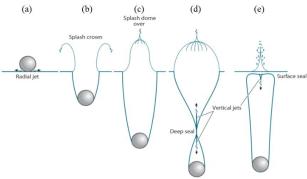

从力学角度来看,物体以相对速度穿越 水面的入水过程,主要包括三个阶段 [1] :接 触瞬时的砰击、自由面大变形的开式空泡、 开式空泡闭合后的水中运动。前者主要是冲击动力学问题,而后两方面往往表现为水动 力与刚体运动甚至结构变形的耦合(如图 2) 。

图 2 小球入水的典型过程 [1](a: 入水冲击和射流生成;

b&c: 形成与空气联通的开式空泡和皇冠形飞溅;d: 空泡发 生深闭合并形成垂向射流;e: 空泡发生表面闭合)

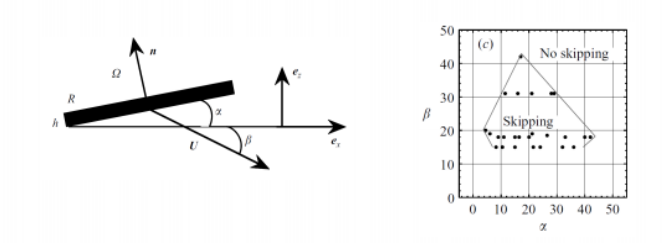

入水的流动特征与物体形状、姿态、入 水角度、初速度乃至旋转、表面特性等多种 因素相关。Christophe Clanet 教授给 出 了 碟形石块打水漂的梦幻攻角 [2, 3] (如图 3), 即以 20 度攻角的姿态撞击水面, 碰撞时间最 小因而能量损失最小, 能够得到理想的效果。

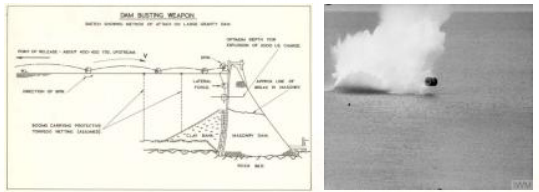

“打水漂”也曾多次得到重要的实际应 用。二战时期,盟军希望攻击德国鲁尔工业 区内的水坝,在严密防守下通常的高空投弹 和水下鱼雷攻击都难以奏效。英国发明家威 利斯依据打水漂现象,发明了一种弹跳弹, 飞机投下的炸弹在水面上跳过防御工事后在 大坝上爆炸,最终盟军采用这种方法成功摧 毁了德国境内的三座大坝(如图 4)。

图 3 碟形石块打水漂的力学模型及分析 [2](左图:α 为攻角,β 为入水弹道角;右图:结果表 明攻角为 20 度时具有最佳的弹跳效果,而弹道角大于 45 度后不会再产生弹跳)

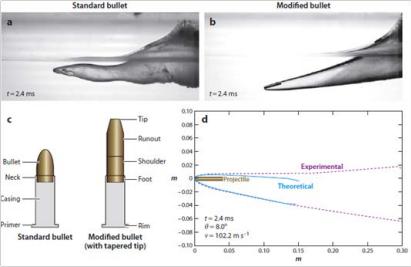

当入水弹道角大于 45 度,Clanet 教授 发现,石块会直接入水转入水下运动阶段。 由于开式空泡条件下,物体与水通常只有头 部小面积接触,流动约束反力非常小,因而 姿态通常不稳定导致子弹在水中剧烈旋转。 例如像电影中经常演的,主角只要潜入水中几米深, 就可以躲过弹道失稳的入射子弹(如 图 5) 而逃 出生天。MIT 的 Tadd Truscott 教授通过优化弹头的形状,使子弹始终贴在 空泡表面的一侧从而获得稳定弹道(如图 5) [1]。类似的工程问题还包括水上飞机的着陆, 航天器水上降落和回收等等。

图 4 威利斯的弹跳弹设计原始草图(左)及使用效果照片(右)

图 5 针对入水弹道稳定性的子弹形状优化(a:常规子弹入水弹道失稳旋转;b:优化后子弹形状弹道保持稳定;c:子弹形状对比;d:优化子弹入水空泡的理论与实验分析)

自然界和生物界也有形形色色的入水问 题。翠鸟、鲣鸟等平时在空中飞行,发现猎 物后会以近乎垂直的角度突然俯冲下来进入 水中,靠惯性入水抓捕鱼类。为了尽可能在 入水后保持更快的速度,潜入更深的水中以 提高捕食到鱼类的机会,这种以鱼为食的鸟 类通常具有尖锐的喙和细长的脖子,入水前 翅膀夹紧身体像箭一般刺入水中,最大限度 的优化自身入水的水动力学特性。入水之后 通过调整翅膀的伸展控制姿态,迅速捕食猎 物。翠鸟入水通常只会激起非常小的水花(如 图 6) ,而塘鹅据观测入水最高速度甚至达 到 36m/s。为了生存这些鸟类不得不挑战自 身的极限,然而,巨大的冲击和水动力带来 的结构响应和流固耦合就成为了威胁自身安 全的重要问题。科学家非常关心这些水鸟如 何在高速入水的过程中不受到伤害。一项发 表在《美国科学院院报》的研究 [4] 通过对一 种北方塘鹅(northern gannet)的标本进行 入水实验,发现海鸟在入水之前会努力收缩 肌肉,通过肌腱保持骨头的稳定性使脖子伸 直,以降低入水产生的巨大冲击载荷导致的 受伤风险。科学家们还建立了海鸟入水的安 全速度理论预测模型并能够为人的活动提供 参考。不过,长期训练的运动员也已经能够 通过合理的入水姿态使得激起的水花最小, 看起来与翠鸟的照片也有几分相似。

入水问题有广阔的范围和前景,其研究 热度持续近一个世纪而依然不减。爱尔兰皇 家科学院院士 Frederic Dias 等指出, 由于 液体运动在静止的结构物上产生抨击,比如 海浪对堤坝或海上平台的拍打和撞击,本质

图 6 翠鸟入水过程照片(左图:入水前空中姿态拼叠;右图:入水后姿态控制及空泡形态)

图 7 跳水比赛运动员入水照片(入水前控制手部姿态降低初始皇冠型飞溅;入水后控制身体姿态降低气泡闭合射流形成的水花)

上和入水也是同一类问题 [5] 。著名的多相流 体力学专家 Andrea Prosperetti 等提出不同 大小的雨滴入水会产生相似主频的声音,而 开式空泡断裂形成的小气泡溃灭则是最主要 的原因 [6] 。关于液滴入水的各方面研究还有 很多。目前关于入水的基础研究和工程应用 中,人们都还有许多工作需要完成。例如高 速入水条件下低压区的水会发生空化相变, 与侵入气体的复杂流场结构之间的相互作用 机制仍不清楚;工程上仍需要改进结构设计 以降低入水的巨大冲击载荷和实现航行姿态 的稳定控制。人们一直梦想的可以自由穿梭于空气和水中跨介质的飞行器,目前仍然只 有少量的概念样机(英国帝国理工学院研制 的“塘鹅”入水飞行器,如图 8)。

图 8 英国帝国理工学院研制的 AquaMav(塘鹅)跨介质飞行 器样机(左图: 样机入水照片;右图:真实塘鹅入水照片)

老子的《道德经》中讲,故恒无欲也, 以观其眇 ( 妙 );恒有欲也,以观其所噭。意 思是说,平常要处于一种“无欲”的状态, 去观察大自然和生活中有趣的问题,然后再 进入“有欲”的阶段,通过人本能的求知欲 来寻找现象背后的奥秘。所以,如果我们能 够善于在日常观察中寻找科学发现的契机, 采用严谨认真的分析归纳出一般规律,就能 够更好地运用这些规律解决实际问题。

参考文献

[1] Truscott T T, Epps B P, Belden J. Water Entry of Projectiles. Annual Review of Fluid Mechanics, 2014,46:355-378.

[2] Clanet C, Hersen F, Bocquet, L . Secrets of successful stone-skipping. Nature, 2004, 427(6969):29-29.

[3] Rosellini L, Hersen F, Clanet C, et al. Skipping stones. Journal of Fluid Mechanics, 2005, 543:137- 146.

[4] Chang B, Croson M, Straker L, et al. How seabirds plunge-dive without injuries. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016. 113: 12006- 12011.

[5] Dias F, Ghidaglia J M. Slamming: Recent Progress in the Evaluation of Impact Pressures. Annual Review of Fluid Mechanics, 2018, 50: 243-273.

[6] Prosperetti A, Oguz H N. The Impact of Drops on Liquid Surfaces and the Underwater Noise of Rain. Annual Review of Fluid Mechanics, 1993, 25:577-602.

作者简介:

王一伟,研究员,博导,中 科院流固耦合系统力学重点实验 室,研究领域包括:高速水动力 学与新概念航行器,气泡动力学 与流固耦合,计算流体力学与人 工智能。

王宇飞,中科院流固耦合系 统力学重点实验室 2018 级硕士生, 导师:王一伟研究员。